每月精選

查看全部一本讀懂秦漢中國

皇帝也是人,他們治國的方針、施政的理念,以至人才的任用,性格往往是關鍵性的因素。嬴政的EQ為何如此低下?胡亥的EQ和IQ都不合格?劉邦的成功實有賴其隱忍的性格?漢武帝是否屬於外向型性格?本書清楚告訴我們,原來皇帝還有這一面,通過解讀他們的性格,從而瞭解他們是如何開創一個帝國或者丟掉一個帝國。

皇帝也是人,他們治國的方針、施政的理念,以至人才的任用,性格往往是關鍵性的因素。嬴政的EQ為何如此低下?胡亥的EQ和IQ都不合格?劉邦的成功實有賴其隱忍的性格?漢武帝是否屬於外向型性格?本書清楚告訴我們,原來皇帝還有這一面,通過解讀他們的性格,從而瞭解他們是如何開創一個帝國或者丟掉一個帝國。

1

7

得獎好書

查看全部三聯說書

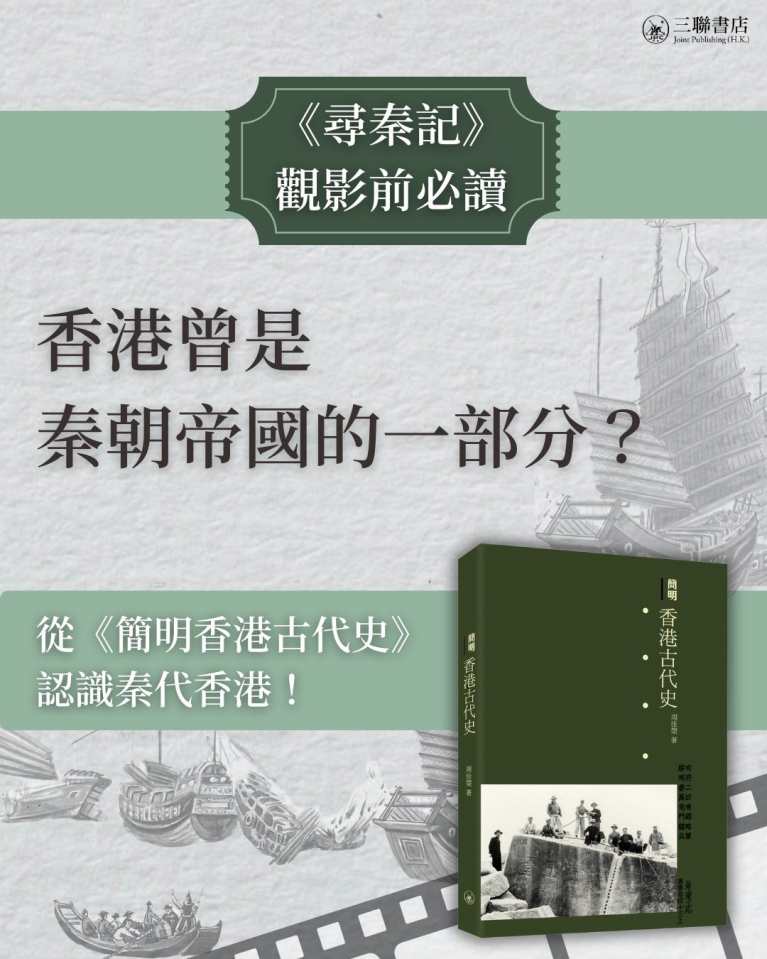

查看全部【電影迷必讀】尋秦前你要知:香港曾是秦朝帝國的一部分?

電影《尋秦記》主角項少龍從21世紀的香港穿越至秦朝,那麼秦朝時的香港又是什麼模樣?由周佳榮教授所著的《簡明香港古代史》,以文化互動及社會變遷為線索,闡述了古代香港的發展: 香港地區納入秦代版圖 公元前221年,秦滅齊,統一全國,秦王嬴政改稱始皇帝(後世稱為秦始皇),建都於咸陽。秦朝建立中央集權式的統治,把天下分為三十六郡,後來逐漸增加至四十餘郡;郡下設縣,郡、縣的長官都由皇帝任免和調動。 公元前214年,秦始皇派尉屠睢率軍平定南越(今廣東、廣西)。《史記》記載:「發諸嘗逋亡人、贊婿、賈人略取陸梁地,為桂林、象郡、南海,以適遣戍。」廣東全省除西南部分外,都是南海郡管轄的範圍,香港地區屬南海郡番禺縣管轄。換言之,香港地區正式在秦始皇統一全國後七年納入秦朝版圖。 香港地區在南越國管治範圍 秦末,龍川縣令趙佗佔據嶺南三個郡,以番禺為首都,建立南越國,當時香港地區亦受南越國管治。趙佗於西漢初受封為南越王;三傳至趙興,為漢武帝派軍所平。南越國由建立至公元前111年滅亡,此後香港復歸番禺縣管治。 大概由於秦朝國祚只有十五年,香港至今沒有發現秦代遺物。南越國時期遺存,只在大嶼山北部的白芒發現。白芒在大濠灣西側,海灘北向,東側有岬角,前有沙堤,背後三面環山,環境優美,適宜居住,出土文物屬西漢初期。 (內容輯錄自《簡明香港古代史》——〈秦朝和南越國管治下的香港〉) 《簡明香港古代史》香港也有古代史?本書以6個朝代簡述香港數千年的歷史進程,並以歷代行政沿革、社會經濟、宗教和教育等專題探討歷史上的香港社會。作者:周佳榮頁數:236面定價:$88按此線上購買

【電影迷必讀】尋秦前你要知:秦王嬴政不相信任何人?

相隔25年,《尋秦記》電影登上大銀幕的首日即破千萬票房。到底歷史中的秦始皇又是一個怎樣的人物?由鄭連根所著的《一本讀懂秦漢中國》 ,便提到秦始皇性格多疑陰沉,不但是丞相、身邊人,甚至連自己的兒子也信不過: 1. 不讓人知道自己在哪裏 秦始皇在咸陽周圍建了兩百七十多座宮觀,以複道、甬道相連,他想去哪裏就去哪裏,辦公地點不固定,休息場所也不固定,故意讓人不知道他在哪裏。 2.寧可錯殺三千,也不可使一人漏網 有一次,秦始皇看到丞相李斯出行時排場很大,心裏不高興,現場有人得知後告訴了丞相李斯。李斯聽說後立馬減少了自己出行時跟隨的車騎。這本來是一件好事。可秦始皇仍然不高興了,認為跟隨他的人泄露了他的話,然後便審查到底是誰泄露了機密,結果沒人承認,他便把他身邊的人全部殺掉。 3.發怒時連親生兒子也不放過 秦始皇坑殺儒生時,長子扶蘇勸諫他說:「儒生都讀孔子的書,學習孔子的為人。皇上你現在全靠法令來管束百姓,我怕這不是讓天下安定的長久之計。」秦始皇聽罷後怒了,把扶蘇打發到上郡,把接班人送到去邊疆做監軍。 《一本讀懂秦漢中國》鄭連根 著書寫秦始皇創建大一統的帝國制度到外戚王莽篡奪西漢這段歷史時期,重點分析當代皇帝有沒有做好本職,細數他們的治國方針、施政理念、人才任用及性格等成敗因素。頁數:320頁定價:$108按此線上購買

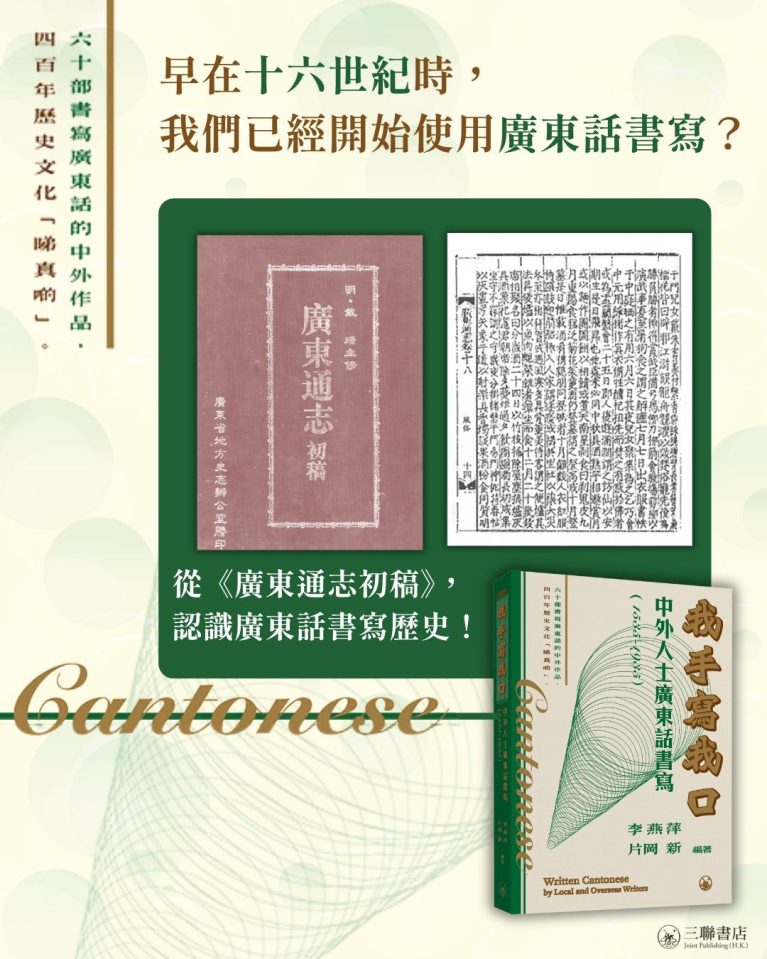

早在十六世紀時,我們已經開始使用廣東話書寫?

明朝人用「大頭蝦」形容冒失鬼,十九世紀的外國人甚至用廣東話注音《伊索寓言》⋯⋯從字典辭書到木魚書唱本,早期中外人士用廣東語寫下各種有趣文本,有的為了做生意,有的為了傳教,還有人記錄生活。 由李燕萍、片岡 新所著的《我手寫我口:中外人士廣東話書寫(1535-1935)》收錄了60部中外人士書寫廣東話的作品,當中最早記錄廣東話口語詞的書籍《廣東通志初稿》早於1535年經已面世: 《廣東通志初稿》是一本怎樣的書? 《廣東通志初稿》由戴璟主編,是一本記錄廣東的資訊的地方志。作者自認編寫得不夠理想,所以在書名加上「初稿」二字,希望起到拋磚引玉的作用。本書的「方言」類與「時節」類都記錄了當時的廣東話,並記錄了16 世紀的文化、歷史、人文地理、地域政治等資料,是一本非常珍貴的文獻。 1535年的廣東話有甚麼特色? 《廣東通志初稿》第十八卷「風俗」中的「方言」類記錄了當時廣東話口語詞,從中可見,不少當時的廣東話口語至今仍繼續沿用: ◉ 不曉事者曰「大頭蝦」 ◉ 來曰「黎」 ◉ 問如何曰「點樣」 由節日食品衍生而成的廣東話用語 第十八卷「風俗」中的「時節」類所記錄的冬至美食「便爐」,與現代火鍋大致相同: ◉ 冬至遇風寒,多具「骨董羹」待客,謂之「便爐」。其法,具暖爐以魚、肉、蜆、菜雜煮,環坐而食。 「骨董羹」 是用魚、肉、蜆、菜等食材煮的羹,稱之為「便爐」。黃佐主修的《廣東通志》把「便爐」改作「邊爐」。到了清朝,吃火鍋被叫做「打邊爐」,這個說法便一直沿用至今。 《我手寫我口:時空穿梭四百年看中外廣東話書寫作品》編著:李燕萍、片岡 新頁數:344頁尺寸:170 × 240 mm定價:$168按此線上購買

藏書家葉靈鳳的新年願望

新一年,新希望。 我們常在新年許下願望,盼望它們在接下來的一年裏實現,藏書家葉靈鳳也不例外,他在1963年元旦寫下〈我的願望〉,坦言自己「蓄之已久,一直未能兌現」的願望,是多讀「想讀而未讀的書」: 「又是一年了。在這一九六三年的新年開始,每人照例都有一點願望,我也不能免此。 我的願望,與其說是新的願望,不如說是舊的願望。因為這些都是我平日的願望,蓄之已久,可是一直未能兌現。現在趁這新年的開始,特地再提出來,向自己鞭策一下。 我的願望是:今年要少寫多讀。如果做不到,那麼,就應該多讀多寫。萬萬不能只寫不讀。 近來對於書的飢渴,真是愈來愈迫切了。有一些書,自己立志要好好的讀一下的,拿了出來放在案頭,總是咫尺天涯,沒有機會能夠將它們打開來。僅有的一點時間,往往給翻閱臨時要用的書,或是自己根本不想看的書,完全霸佔去了。結果,那幾本書便被壓到底下,始終不曾讀得成。 隔了一些時候,偶然又因了一點別的感觸,又想到別的幾本應該看看的書,又拿來放在手邊。結果仍是一樣,又給一些本來不想看的書佔去了時間,不曾讀得成。 日子一久,這些想讀而未讀的書,在我的書案上愈積愈高,結果只有一搬了事,騰出地方來容納新的夢想。我的讀書願望便是這樣蹉跎復蹉跎,一天又一天的拖過去了。 這就是我在今天這個日子,重新再向自己提出這個願望的原因,我固然願望世界和平,國泰民安,願親戚朋友和讀者們幸福快樂,但我同時也願望能夠充實自己。如果無法不多寫,那麼,至少也該多讀。萬不能只寫不讀。」 你的新年願望又是甚麼? (內容輯錄自《葉靈鳳文存 卷一·霜紅室隨筆之藝海書林(下冊)》) 《葉靈鳳文存 卷一·霜紅室隨筆之藝海書林》(全兩冊)葉靈鳳 著,許迪鏘、張詠梅 編開度:148 x 210 mm頁數:共648頁定價:合共港幣398元接此線上購買