噴鼻新冠疫苖的成功原來是「前人種樹,後人乘涼」?

應用香港本土開發技術的「衛活苗一號」噴鼻式新冠疫苗,先後在四個國家和地區完成第三期臨床試驗,並在2021年日内瓦國際發明展獲得「評判特别嘉許金獎」,2023年Omicron爆發時獲批緊急使用上市內地多個省份,剛好趕上防疫抗疫的新要求。

港大與北京萬泰生物、廈門大學從研發到應用,利用高度減毒流感病毒作為載體製作抗原的噴鼻疫苗,這一路是如何走過來?原來這要追溯港大微生物學系教授陳鴻霖的求學經歷,以及前人在三十多年前推動港大與內地大學交流所播下的種子。

擁有二十多年流感和冠狀病毒疫情研究經驗的陳鴻霖,最初專攻的是植物學,而不是病毒學。當時的他考上了廈門大學的研究生,卻沒有到所屬的研究所工作。1986年,陳鴻霖拿到碩士學位後被分配到逝江大學,剛好碰上國家允許研究生自主擇業的第一年。在碩士導師黃厚哲教授和汕頭大學副校長郭寶江的引薦下,陳鴻霖成為了新生大學的開荒牛,集廣州和廈門等大學之力,開出了汕大第一屆的學生課程,以有限的資源為內地拓展科研道路。

翌年,汕大得到李嘉誠基金會和港大及幾所香港院校的資助,提供獎學金支援汕大教師赴港進修。陳鴻霖通過數輪考核後,正式成為第一批汕大赴港博士生,並轉向分子病毒學,投入研究第四型人類皰疹病毒與鼻吶癌關係。

2003年正值SARS冠狀病毒肆虐,陳鴻霖加入港大微生物學系,投進相關的研究領域,同時聚焦新發病毒分子生物學和相關應用、EB病毒同鼻咽癌的關係。2019年12月新冠狀病毒﹙COVID-19﹚爆發,陳鴻霖與團隊憑著二十多年來對研究SARS、流感和冠狀病毒積累下來的經驗,很快在2020 年1月底便開發出噴鼻新冠疫苗的「種子」。

噴鼻新冠疫苖的成功,歸因都是港大和內地早年交流的成果,以及幾代人的努力和傳承。今天出現的突破性科研發現,屬是「前人種樹,後人乘涼」。

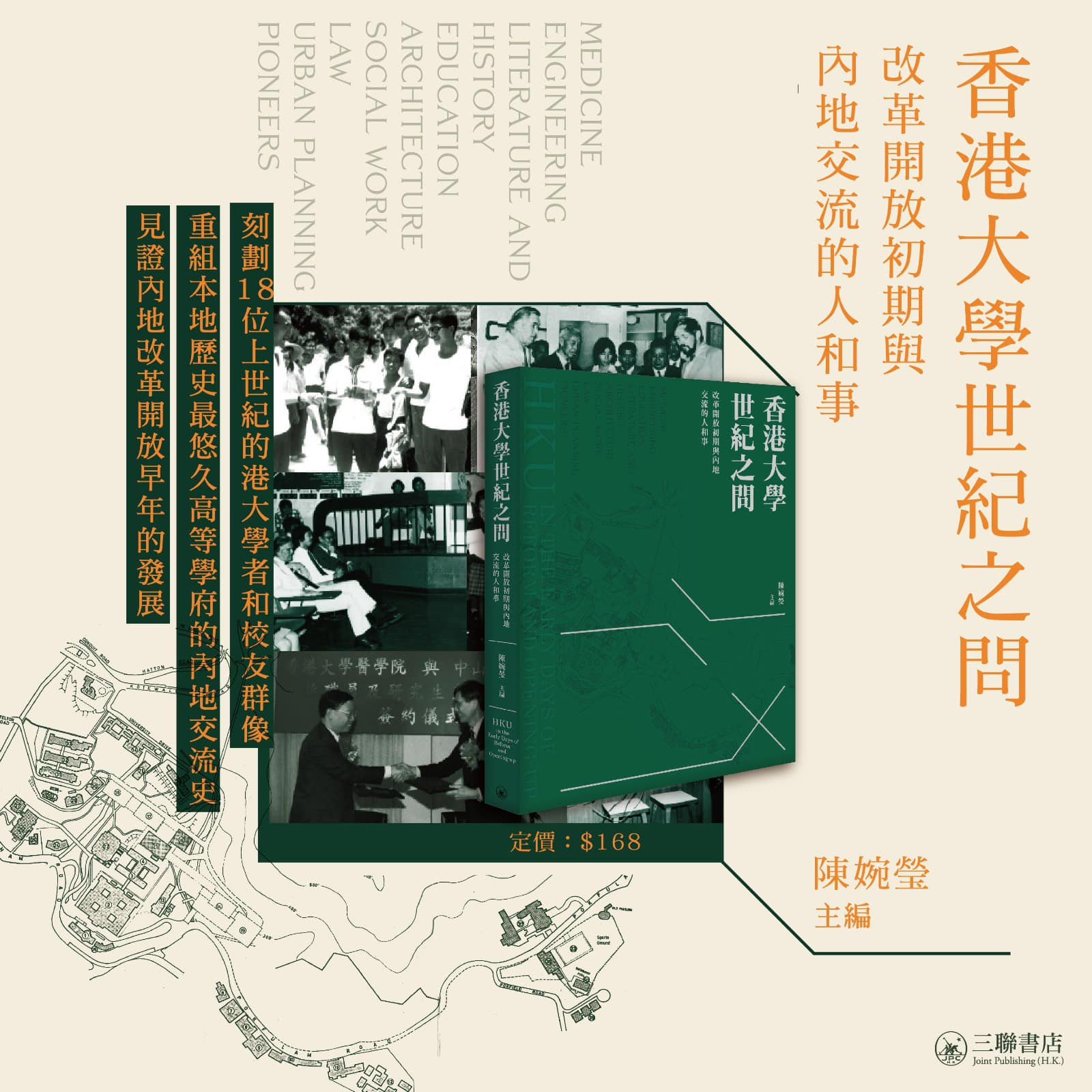

《香港大學世紀之問—改革開放初期與內地交流的人和事》按學系或學院的成立年份先後分為九章,囊括十八位學者和校友,並配以有關學院或學系在當年和內地交流標誌性的事件作為介紹和記錄,為港大「為中國而立」的世紀之問提出答案。

《香港大學世紀之問—改革開放初期與內地交流的人和事》

編者:陳婉瑩

出版日期:2023年11月

定價:$108

按此線上購買