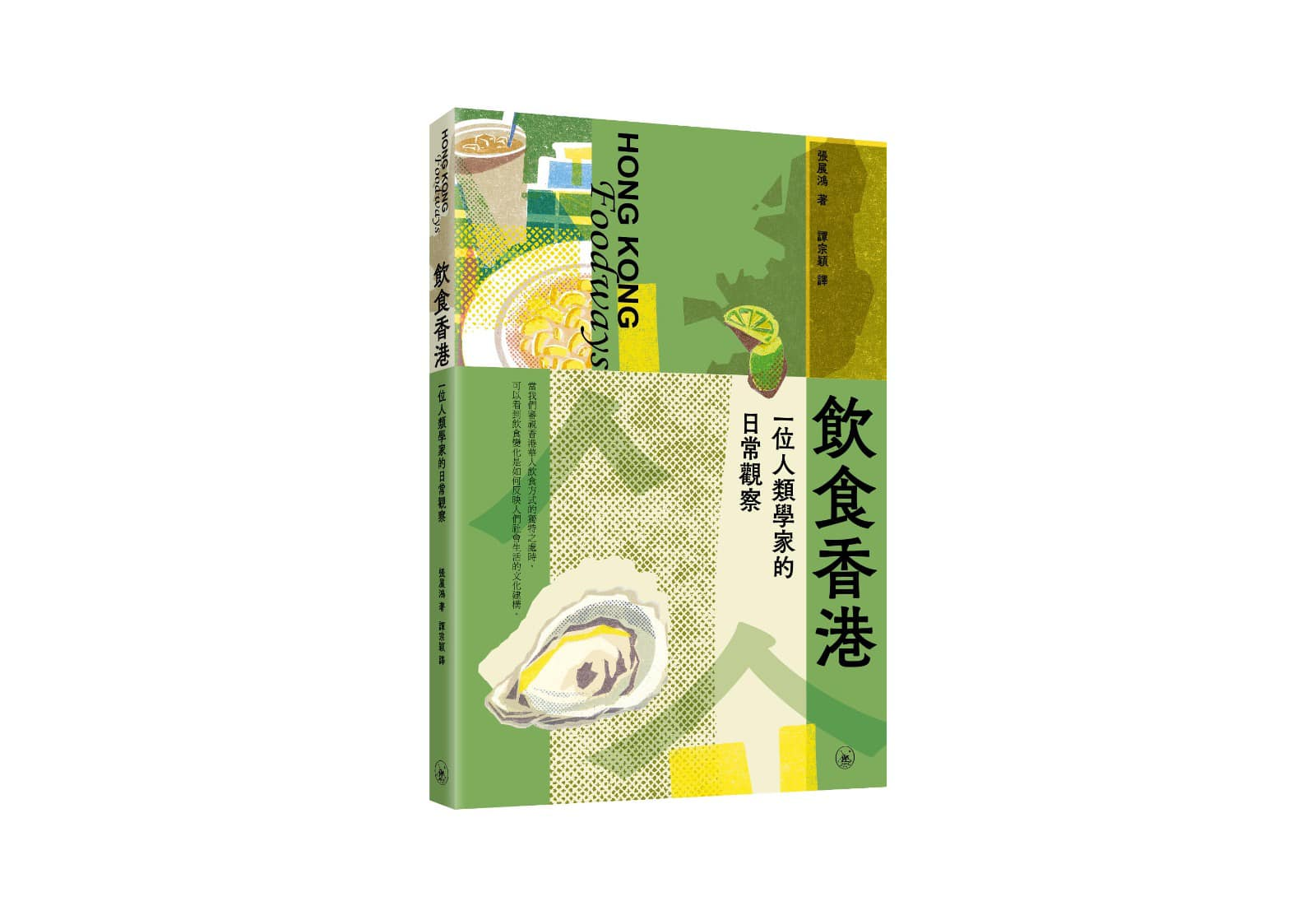

「魚有魚味,雞有雞味。」除了味道,食物還可以從哪些方面討論?

相信不少人對中華八大菜系都耳熟能詳,包括川菜、粵菜、湘菜……等,雖然港式美食不包含其中,卻是一個獨特的存在。然而不少港式美食誕生的背後,也與當時的社會環境甚有關聯:

- 「煎腸粉、煎釀三寶、咖喱魷魚」等大多茶樓熱門菜式,原來都是出自街頭小食?

- 從「飲茶」菜單的變化,我們可以看出香港早期的人口結構轉變?

- 一些即將失傳的客家菜式,原來能直接反映出客家村民的生活習慣和民間傳統?

認識香港食物的始源,我們用餐時必定能品味箇中更深層次的滋味。由張展鴻教授所著的《飲食香港:一位人類學家的日常觀察》從我們平日經常接觸的菜式,例如客家菜、上海菜,以至90年代的香港懷舊美食入手,透過日常觀察,或研究即將失傳的傳統食品的製作方式,由人類學的角度細看本地飲食的社會文化意義。

所有插圖均出自《飲食香港:一位人類學家的日常觀察》

《飲食香港:一位人類學家的日常觀察》

張展鴻 著、譚宗穎 譯

頁面:152面

定價:港幣128元

相關文章

Skip to content

【大公報】多吃多讀多下廚

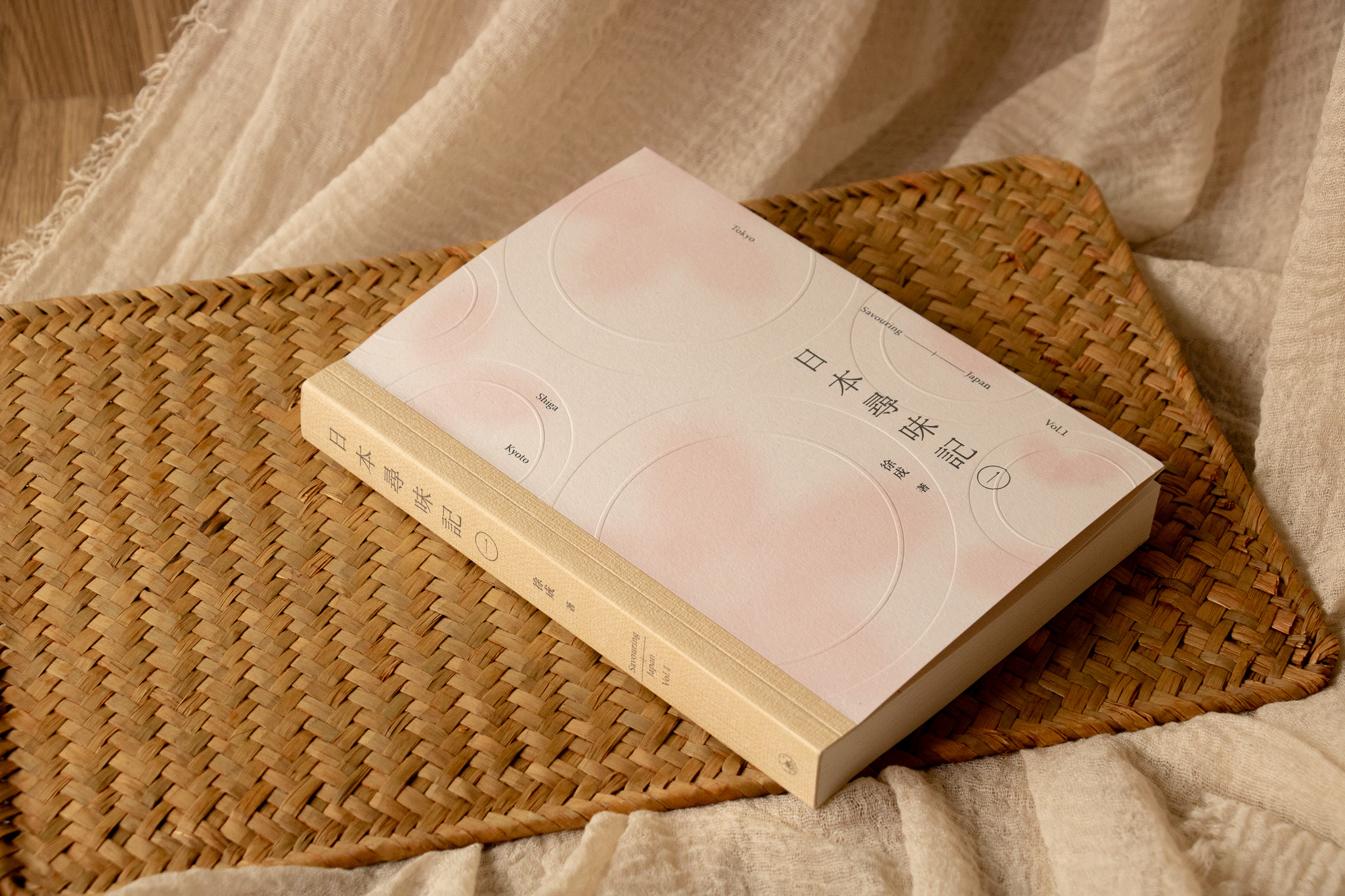

「在信息爆炸的時代,如何獨善其身是個大問題。社交媒體不停推送我們愛看的內容,逐步把人引入信息繭房中,從而更多的人變得偏執和拒絕更新認知體系,大部分網絡爭吵都不是基於議題本身,而是情緒的發洩和對自我認知的偏執維護,這樣的爭吵毫無意義。與其花大量時間在社交媒體上,不如專注點眼前事,多吃多讀多下廚,熱愛飲食本身,而不是它帶來的附加價值,才是享受飲食的不二法門。」 大公報「飲饌短歌」專欄 飲食作家徐成曾出版《香港談食錄—環宇美食》、《香港談食錄—中餐百味》等著作。徐成認為媒體局的菜單結構、服務及用餐體驗與普通食客拜訪不同,因此他寫過的餐廳都是基於多次自費拜訪,積累足夠素材才會考慮寫作。 徐成將他日本尋味的點滴匯集成《日本尋味記(一)》一書,從餐廳特色、名廚故事和烹飪理念,到食材選用和烹飪手法,乃至日本料理特有的儀式感背後的文化底蘊都娓娓道來。 《日本尋味記(一)》作者:徐成定價:$168 按此線上購買

Skip to content

【快拍。曼鏡頭】香港飲食業如何能度過嚴冬?

飲食業進入嚴冬,飲食業從業員以至香港市民該如何自救?

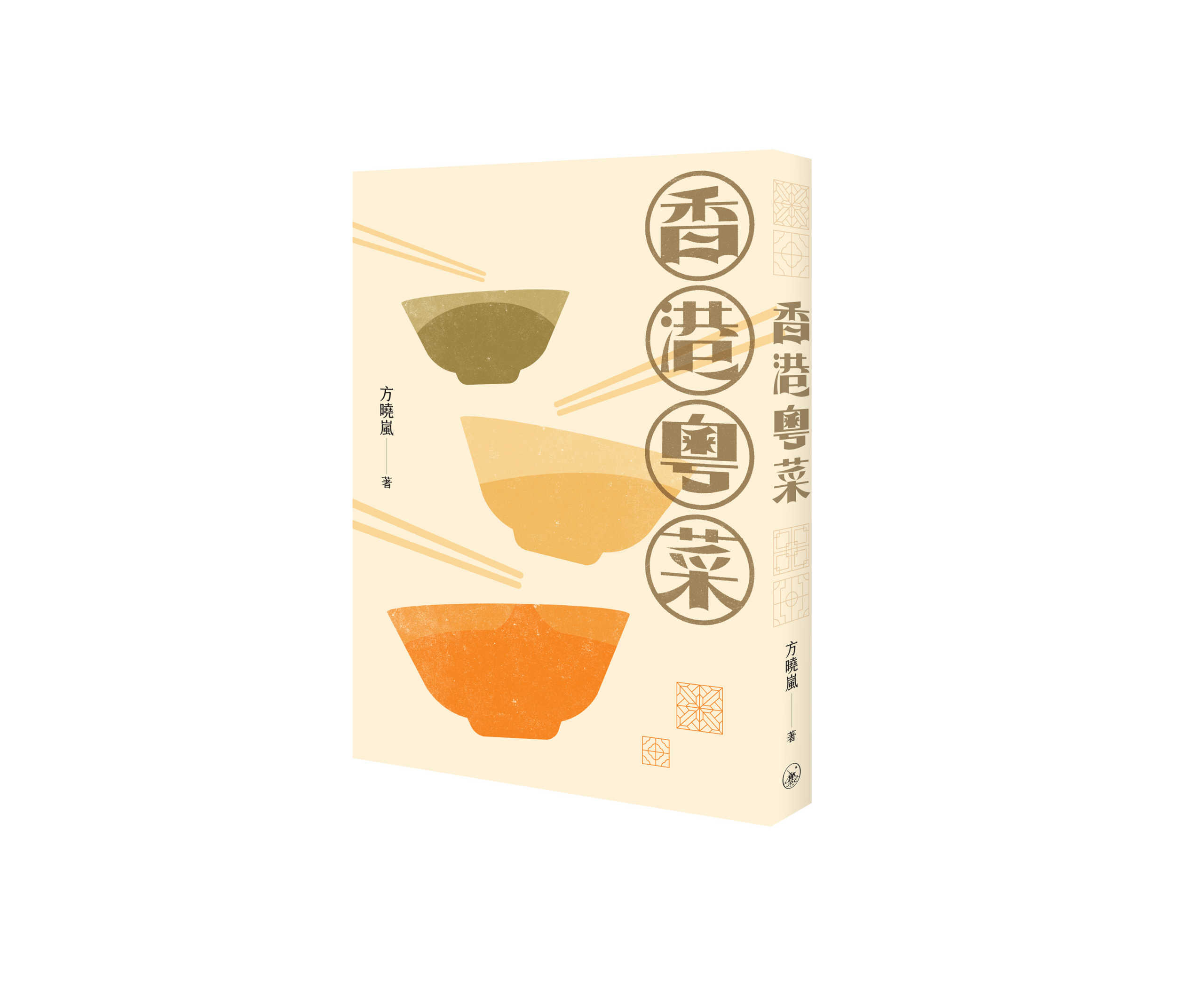

日前,資深傳媒人汪曼玲邀請韜哥及方曉嵐老師到節目《快拍。曼鏡頭》講飲講食,結合個人職涯經歷回顧香港飲食業發展,並從商業及文化角度出發,探討行業面臨的困境。他們一致認為行業的高山低谷都必須紀錄下來,讓昔日的飲食文化得以傳承。

Skip to content

飲食都有哲學?粵菜特色剖析!

飲食都有哲學?精緻冷菜、健脾湯水、下火涼茶⋯⋯這些常見的廣東菜品看似平凡普通,其實大有學問,在擺盤設計和烹調方式等更體現出廣東人的生活智慧。由趙利平所著的《大粵菜》縱觀粵菜各個菜系,總結出粵菜的三大特色。

Skip to content

【星島】香港印記 吃出歷史點滴

「過去百年,除粵式食肆,還出現各式華洋餐廳,這不僅展示港人飲食習慣,也反映社會每個年代的發展。」民間飲食,如何反映出歷史?香港是如何從一個小漁港,發展成如今的「美食天堂」?

Skip to content

【灼見名家】日本尋味:當時只道是尋常

「餐廳是一時一地的產物,廚師更是生命有限的凡人,有想去的餐廳就要趁着當下,不要猶豫,世間諸般事,當時只道是尋常,回望卻已不可復得。」 灼見名家書摘全文 「日本的餐廳多是家庭式的,體量頗小,主廚一般亦是店東,因此他在出品和用餐體驗方面的決定作用是毋庸置疑的。每家成功的餐廳都帶着主廚濃重的個人印記,食客對一個餐廳的喜愛,除了菜品本身以外,往往夾雜着對主廚個人魅力的判斷。這是日本精緻餐廳另一個重要特點。由於體量小,預約困難也在情理之中,一家新店在形成了穩定的熟客群體後,逐漸失去接納新客人的意願也變得合情合理。因為一方面客人選擇自己喜歡的餐廳,另一方面主廚選擇可以欣賞和理解自己料理的客人,這是一個雙向建立的過程。」 疫情過後,飲食作家徐成再度踏上日本尋味之旅,並將當中的點點滴滴匯集成文,出版《日本尋味記(一)》一書。 《日本尋味記(一)》作者:徐成定價:$168 按此線上購買