《黑白大廚:料理階級大戰》評審安成宰香港餐廳真實食評!

Netflix韓國料理真人騷《黑白大廚:料理階級大戰》裡,星級大廚和民間高手進行一場場刺激緊張的美食對決,成為近日全城熱話!以為「齋睇無得食?」?在節目中擔任評審的米其林三星主廚安成宰,在2022年於M+博物館內開設MOSU Hong Kong至今,飲食專欄作家徐成亦曾是座上客!徐成在著作《香港談食錄——環宇美食》裡寫下如此評價:

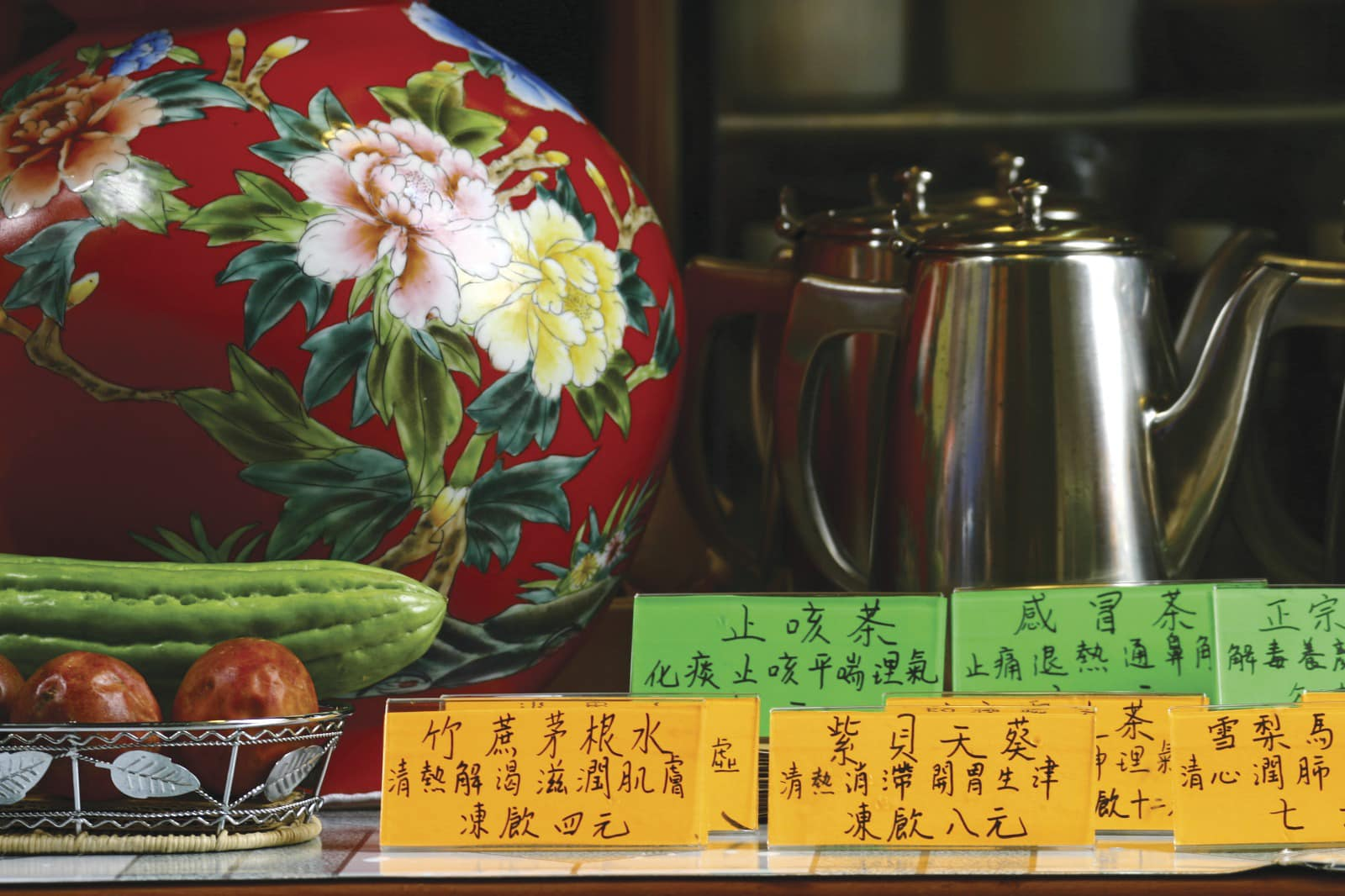

「Mosu讓我覺得優雅的地方並不在於菜品的小份上桌方式,而在於菜品的細節準確度和簡潔程度。比如第一道小菜紫菜卷甜蝦,看上去如同日本軍艦卷一般,入口才知有幾個不同的層次和味道組合,脆而香的紫菜包裹著綿軟鮮甜的蝦,而中間由雞蛋與土豆做成的蓉又增加了一道更厚實的味道,將整個菜的中段托起。最後回味中的酸漿菜味道則為口腔留下一段清新的尾韻。

再比如清蒸甘鯛魚配粉黃綠三色芥末,上桌的時候看上去既簡單又常見,似乎不會有什麼特別之處了。結果第一口便讓我驚歎,魚身的熟度把握得可謂完美,軟嫩多汁的魚肉在蕪菁泡菜帶來的微微酸味和芥末的淡淡辣味烘托下更顯鮮甜。一道菜的元素不需要太多,只要細節做到位,結構平衡便可在簡單中開出複雜體驗之花。

安師傅跟我說,隨著廚師團隊更為深入瞭解本地食材和烹飪,他們後續的菜品中或將融入更多的香港味道。融合二字在Mosu的語境下絕對是一個褒義詞。比如招牌的鮑魚「墨西哥卷餅」(Taco),這卷餅並不是玉米麵做的,而是用韓國油豆皮製作。油豆皮加工得酥脆,中間點上清香的紫蘇葉後放入煎香的鮑魚,上面撒著韓國岩苔(생감태,Gamtae),擠點炙烤過的青檸檬汁一起食用。鮑魚、紫蘇、苔菜和油豆皮都有各自獨特的香氣,綜合在一起後成為萬花筒般的味覺體驗。這道菜是體用結合的典型,既體現出主廚成長過程中兩種主要飲食文化,又將非常接地氣的卷餅做出了精緻感。

再比如橡實一般會做成涼粉(도토리묵,Dotolimug)食用,Mosu以麵條形式呈現這一食材,調味和搭配上全然西式;配以帕瑪森芝士和當季黑松露的橡實麵非常美味,不但毫無不和諧感,而且味道濃郁,口感勁道讓人恍惚以為在吃意麵。」

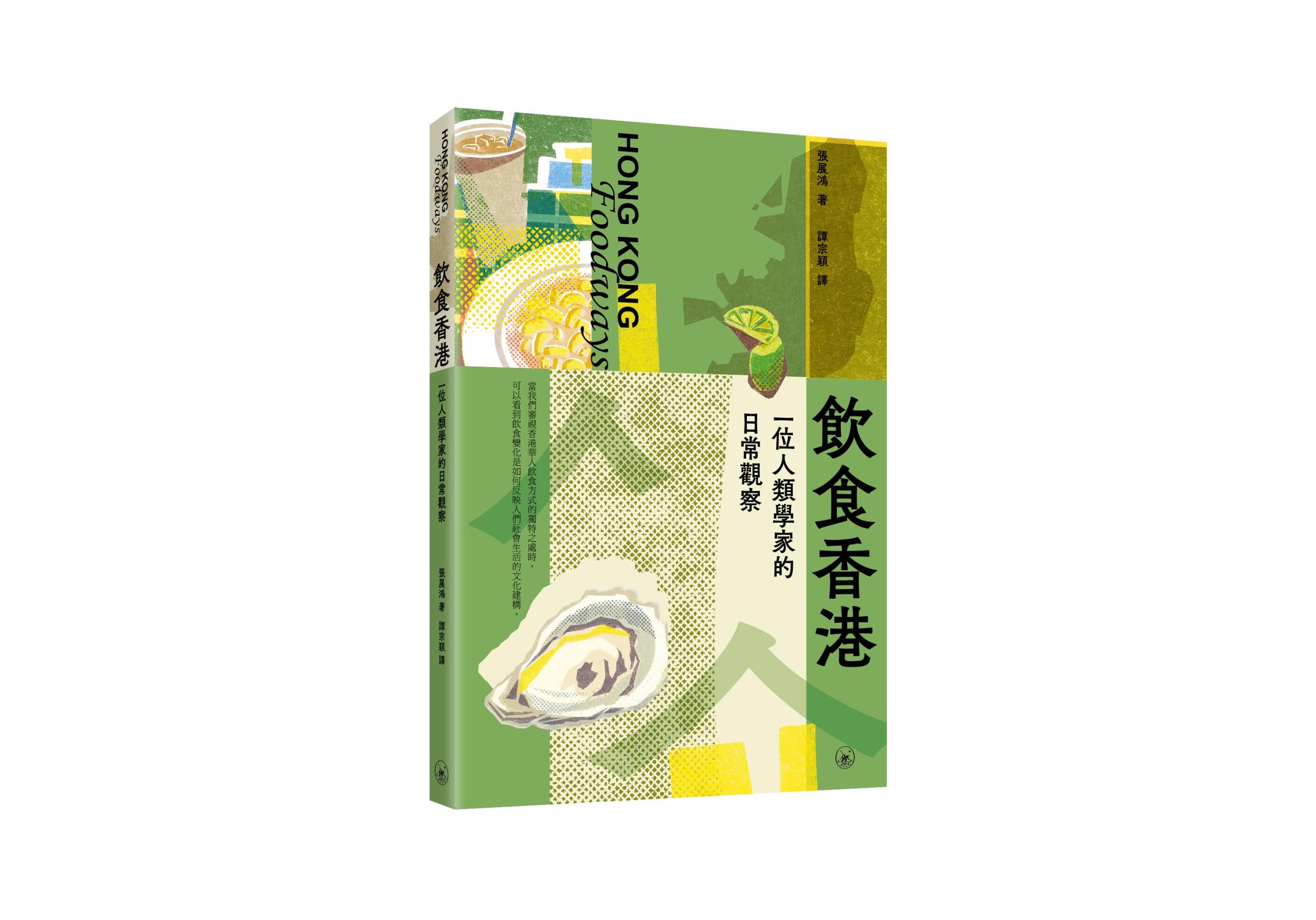

除了因《黑白大廚》大熱變得一桌難求的MOSU Hong Kong,在香港當然仍有數之不盡、來自不同菜色系的高質餐廳。想知道更多這些餐廳和其背後的美食故事,就要細讀《香港談食錄——環宇美食》了!

《香港談食錄——環宇美食》

作者:徐成

定價:$138

按此線上購買