飲食都有哲學?粵菜特色剖析!

2024年12月19日

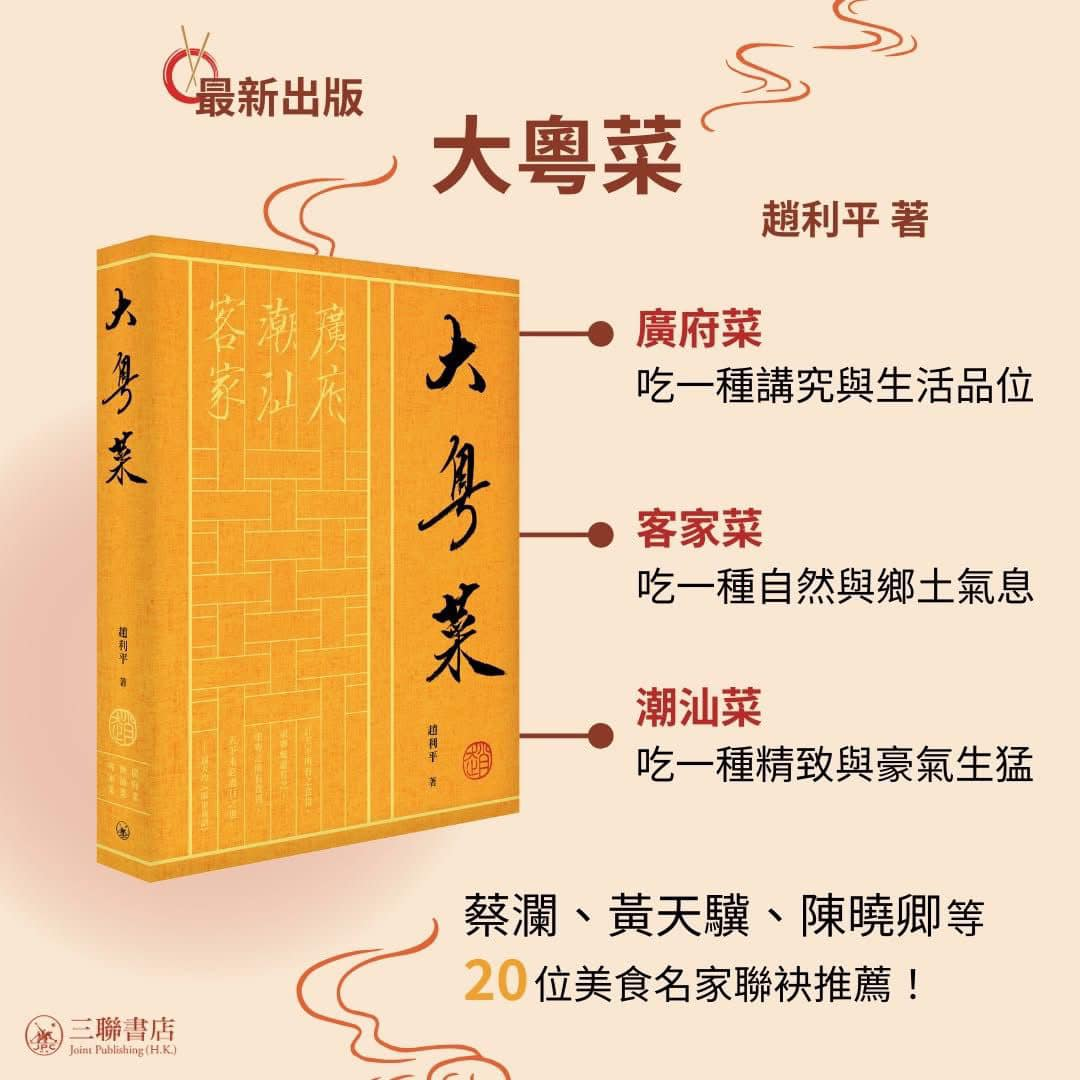

飲食都有哲學?精緻冷菜、健脾湯水、下火涼茶⋯⋯這些常見的廣東菜品看似平凡普通,其實大有學問,在擺盤設計和烹調方式等更體現出廣東人的生活智慧。由趙利平所著的《大粵菜》縱觀粵菜各個菜系,總結出粵菜的三大特色:

美學意蘊取法自然

當代粵菜創造了許多震撼視覺與味覺的佳餚,一方面是中國傳統文化的融入,另一方面則來自對自然風物的借鑒。冷菜作為宴席菜中頭盤,往往由多種風味、不同口感的食物匯集而成,注重色彩、造型與規格。圖中的刺身拼盤以河鮮和海鮮為原料,利用魚蝦肉各異的顏色質感擺設成景,極富山水意象。

食療養生

在廣東的日常飲食中,湯有開胃潤胃、提升食欲的作用,也是不同體質的人適應四時之變、調養身體的恩物。就算是同一道湯羹,廚師也會應季改變烹調的方式:春夏季時會隔水蒸或滾湯,使之清爽不厚重;秋冬季則採用煲、燉,湯汁稍加濃郁滋潤。廣東人祖祖輩輩都相信多喝湯水能補身益體,因此烹製湯品多沿襲歷代中醫的食療用方,既免去「是藥三分毒」的副作用,又在普通飲食之上多了一分講究。

藥食同源

由於嶺南濕熱,人們總容易遇上小感冒、中暑、疔瘡腫毒等小病,涼茶正是我們順應自然環境的智慧結晶。涼茶所謂「涼」不是指溫度上的冷,而是指藥性上清涼祛熱、消炎解毒的作用。一杯溫熱的涼茶慢慢下肚,霎時間心清涼而身輕盈。

《大粵菜》

作者:趙利平

頁數:376頁

開度:190mm x 260mm

定價:港幣198元

點擊圖片線上購買