做書手記

Skip to content

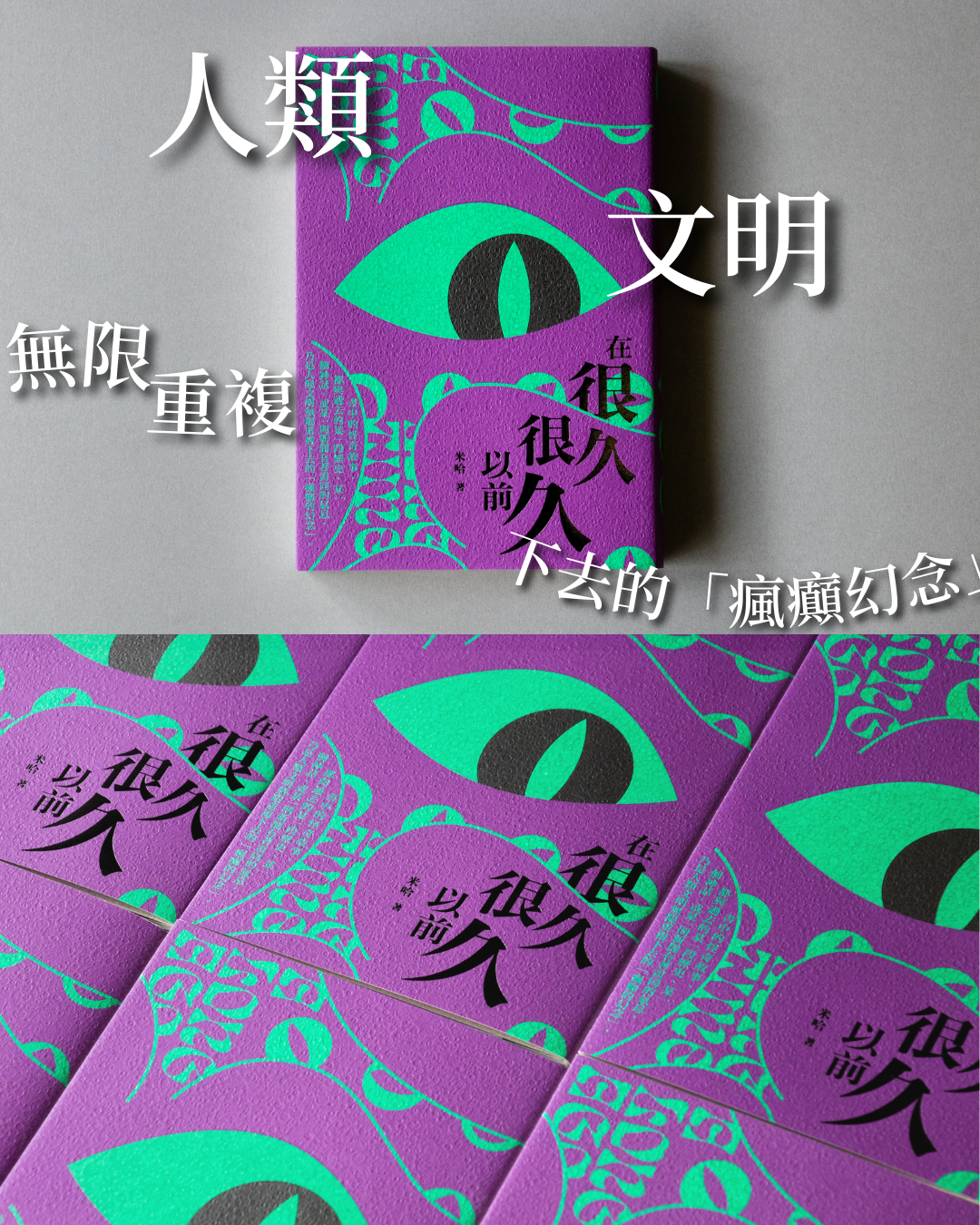

【設計手記】人類文明無限重複下去的「瘋癲幻念」

《在很久很久以前》是一本充滿怪奇故事的短篇小說集。書中的49則故事都與過去某一段歷史、某一個神話,或某一則新聞有著雷同的氣息,讓我們在閱讀時產生一種莫名的熟悉感。 這些怪奇故事或傳聞,都是從哪一刻開始被記載、被轉述的?或許所有事物背後都存在著一個「不明物」,默默地觀察記錄著。而每個人的日常,又會否成為滋生怪奇的養份? 《在很久很久以前》以眼睛圖像作為默默觀察外界的意象,想像它會從每個人的言傳、傷痛或精神背後等層面進行窺探。藉此透過封面及扉頁插畫呼應書內各個同樣由過往資訊所形成的怪奇故事。書名的英文字體特意選用了原型為19世紀德國畫家Otto Eckmann (1865-1902)所創作的Eckmann Schrift,以強烈怪誕及極具生命力的字型詮釋作者創新的寫作風格,在作為書名的同時亦化為視覺符號的一部份,塑造出奇異玄幻的獨特氛圍。 配合夜光油墨的運用,封面在漆黑中構成會被讀者發現的夜光眼睛,同時亦化作藏於書內的「觀察者」,暗地裡從你的書枱或書架上窺探著,到了白天才再次匿藏起來。透過這種被發現的窺探,反饋我們身上發生的日常事,或許就是各式各樣怪奇故事的原點,正如法國作家昆德拉所說:「一切事物」將是一個「無限重複下去」的故事。 《在很久很久以前》2024年美國AIGA 50 Books | 50 Covers Winner 年度最佳封面設計50強作者:米哈頁數:336頁開度:128 x 188 mm定價:港幣128元 按此線上購買

Skip to content

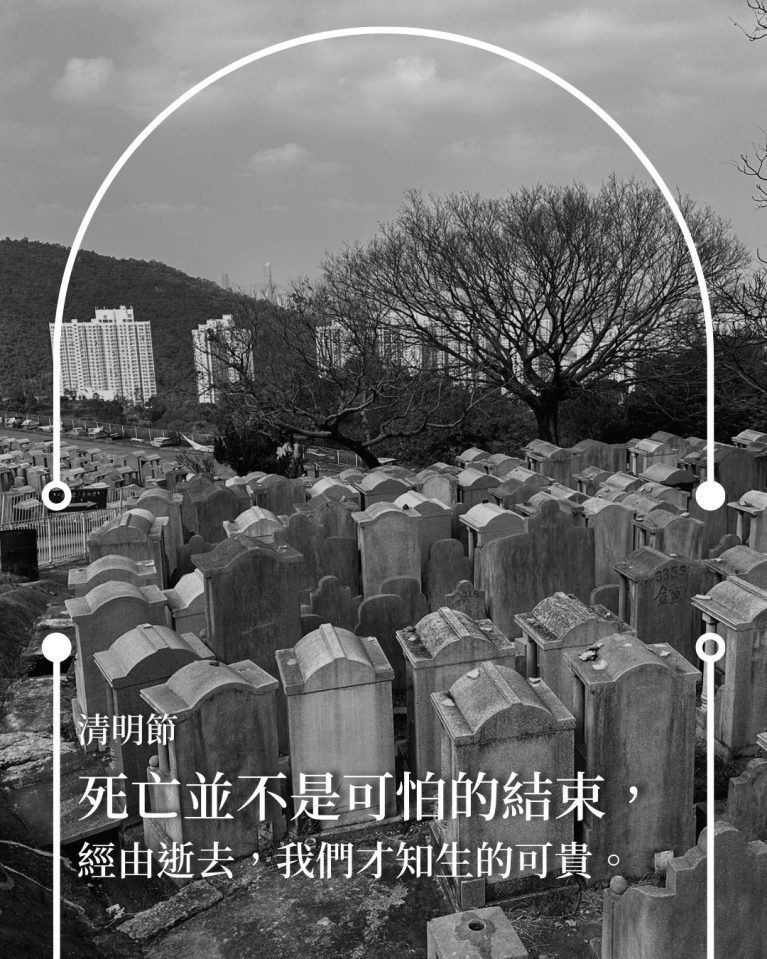

無法躲避的「生死」課題

每逢清明節追憶逝者,我們不可避免會觸及「生死」的話題。莊子說「方生方死,方死方生」,有人的地方就會有生、老、病、死。 在華人社會中,「死亡」一直都是個禁忌話題,而與「死亡」密切相關的「殯儀」行業,更是長期被貼上「不吉利」、「恐怖」、「神秘」等標籤。在《方生方死:被遺忘的專業》中,作者用超過二十年的親身從業經驗告訴我們,殯儀業不再是禁忌行業,而是一個具有門檻、系統完備、頗為專業的現代行業。而在《身後事:香港殯葬文化探尋》中,我們得以知曉,在香港這個華洋雜處的社會,信仰、背景、種族各異的人,有着如何不同的「身後事」處理方法。 死亡不是禁忌,而是幫助我們照見生命的鏡子。當我們打破了對殯儀業的迷思,回過頭來會發現,這個與「死亡」共處的行業也在提醒我們活在當下。「從對每件事非常著緊,變成處事認真但寬容,誠懇但又懂得抽離」這是《方生方死:被遺忘的專業》的作者在殯儀業從業多年後的收穫。我們或許也能從書中作者分享的殯儀業知識、案例與故事中,嘗試由死看生,安頓自己的生命。 死亡並不是可怕的結束,經由逝去,我們才知生的可貴。願我們以盎然的生,和無畏的愛,祭逝去的人。 《身後事:香港殯葬文化探尋》作者:梁偉強、劉銳業港幣定價:$108出版日期:2024年7月按此線上購買 《方生方死:被遺忘的專業》作者:梁偉強、劉銳業、馬淑茵港幣定價:$128出版日期:2023年3月按此線上購買

Skip to content

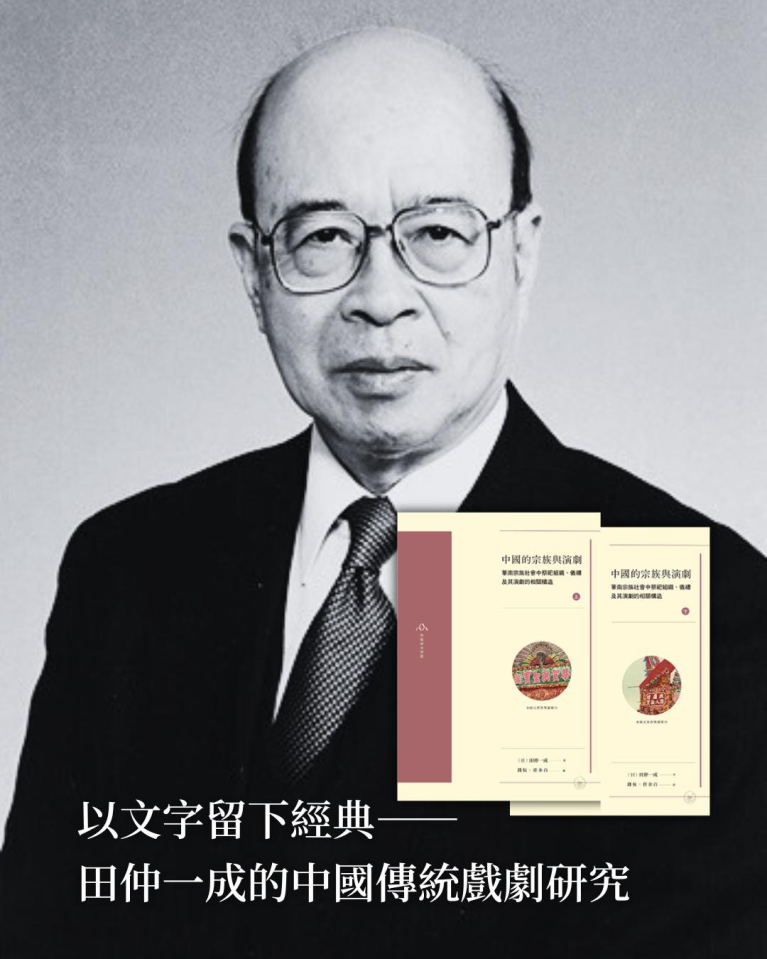

以文字留下經典——田仲一成的中國傳統戲劇研究

來自日本的中國傳統戲劇專家田仲一成教授與世長辭,享年92歲。田仲一成教授出生於日本東京,1955年畢業於東京大學法學部,後來對中國文學產生興趣,1962年完成東京大學研究生院中國文學專業博士課程。 田仲一成教授以中國戲劇史為研究方向,並主張新舊結合,利用實地考察的方式彌補舊有文獻的不足,突破傳統中國戲劇史的研究局限。1983年,田仲一成教授以論文《中國祭祀戲劇研究》獲頒東京大學文學博士,其創新的研究方式更為中國學界帶來新風潮。由香港三聯書店出版的《中國的宗族與演劇——華南宗族社會中祭祀組織、儀禮及其演劇的相關構造(上下冊)》是田仲一成教授從祭祀角度討論中國戲劇的經典之作,主要探討宗族祭祀習俗與華南地區的關聯。 田仲一成教授在此書中除了運用社會學、歷史學、人類學、譜牒學等研究方法,更走訪多個華南地區進行實地考察。他曾在香港新界農村實地考察近三年半,前後訪問了十幾個墟市和村莊,歷時七年,亦考察了新加坡等南洋地區,拍攝了上千幅珍貴的照片。此書收錄其中12個實地考察實例和200多幅精選照片,並邀請了兩位日語翻譯專家錢杭教授和任余白先生譯文,確保此書的學術和收藏價值在中文譯本中得以保存。 《中國的宗族與演劇–華南宗族社會中祭祀組織、儀禮及其演劇的相關構造(上下冊)》田仲一成 著錢杭、任余白 譯開度:170 × 240 mm頁數:816定價:$328按此線上購買

Skip to content

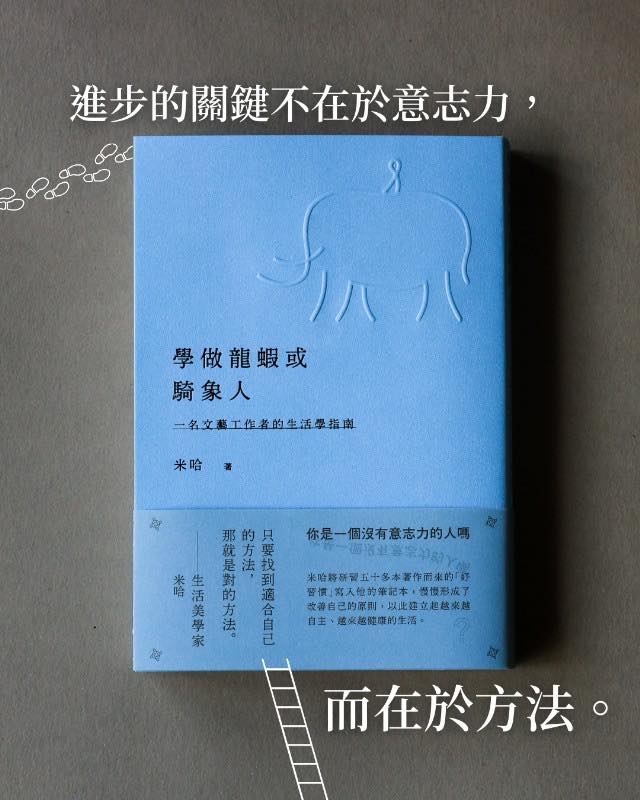

【編輯手記】進步的關鍵不在於意志力,而在於方法

本地作家米哈閱讀大量有關不同界別的人士如何建立自己事業與人生的書籍後,把研習而來的「好習慣」整理成《學做龍蝦或騎象人:一名文藝工作者的生活學指南》一書,希望給正在經歷人生不同階段的讀者們打打氣。 本書特意從普遍的問題切入,如疲倦、三分鐘熱度、時間管理等,讓讀者感覺這是一本「為我而寫」的書籍。同時,作者透過坦誠自述「我是一個沒有意志力的人」,拆解了「進步需要堅韌意志力」的迷思,建立親切感,降低讀者學習新方法的心理門檻。 本書以作者的個人與閱讀經驗為出發點,篇章的巧妙連接十分重要,不然容易給予讀者零碎的感覺。全書將作者研習而來的筆記分為七章,並依照人生中重要的維度(如時間、健康、金錢等)組織內容,每一章以短小分段建構,讓讀者能快速抓住重點甚至按需選讀,增強實用性。在每章中,每一篇文並沒有採用傳統的數字作開篇,而是用符號作為區隔。在每篇文的結尾與下一篇的開首段落中,都會以一個放大了的關鍵詞作為點題,視為承先啟後的趣味性連接。 這本書的核心在於顛覆我們對進步的既定印象:進步不需要超人的意志力,而是要找到適合自己的方法並持續實踐。書中刻意保留不同觀點間的矛盾與衝突,讓讀者自行反思並提取適合自己的方法,並強調以下幾個重要思想: ⸺《學做龍蝦或騎象人⸺一名文藝工作者的生活學指南》🦞🐘作者:米哈定價:$128按此線上購買🔗 【相關著作】《青春是一朵西蘭花⸺一名文藝工作者的生活學指南2》🥦作者:米哈定價:$128按此線上購買🔗

Skip to content

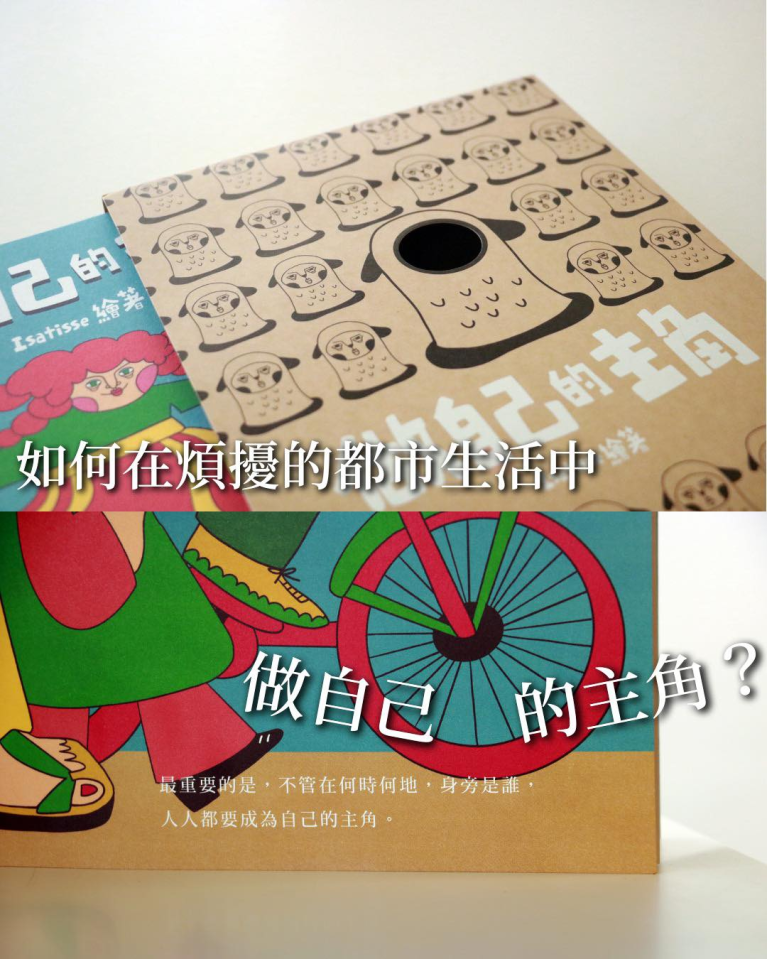

【設計手記】如何在煩擾的都市生活中做自己的主角?

榮獲德國白烏鴉獎 (The White Ravens),由本地插畫師Isabel Tong所著的《做自己的主角》,故事中的貝貝從前因自信心不足,朋友及大眾的標準往往與自己不同,所以經常感到迷惘。某一夜,貝貝走進了占卜卡牌中的世界🔮,了解到安迪‧華荷(Andy Warhol)、芙烈達‧卡蘿(Frida Kahlo)、安東尼‧高第(Antoni Gaudí)和草間彌生(Yayoi Kusama)幾位著名藝術家的故事後,明白到應該如何生活才會快樂自在。 配合書名「做自己的主角」,本書封面以貝貝為中心,四周都是她喜歡的事和物,如美味的薄餅🍕、花花草草🪴、小貓小狗🐱🐶等,表達「做自己」的方法是做自己喜歡的事,吃自己喜歡吃的食物,見自己喜歡見的人。另外,本書有一紙盒包裝,中間開了一個洞,可見到書封上貝貝的臉;紙盒上的動物面無表情,如同人們活在迷惘中,唯獨主角貝貝在笑著。 故事分為「從前、奇遇和做自己的主角」三個章節。為創造更大的視覺效果,本書採用跨頁設計,每章開頁配以不同的設計和插圖。為免遮擋主要視覺元素,本書特意沒有標示頁碼,並將文字放置在插圖的上方或下方。文字字體簡單和清晰,適合兒童閱讀。 呼應貝貝的「占卜奇遇記」,本書特別附設「藝術家即興創意卡牌遊戲」。卡牌種類包括藝術家卡、出生地卡、藝術作品卡和特別卡,內容設計成如塔羅牌一樣的風格,增加趣味性。讀者還可以把卡牌裝在一個可摺疊的小紙盒裡,帶它到不同地方和朋友互動,隨着貝貝的步伐走進自己的內心世界👣,學習如何成為「自己的主角」。 —《做自己的主角》 作者:Isatisse @isatisse頁數:192頁定價:港幣$298按此網上購買

Skip to content

從靈感發想到創作,盧國沾是如何保證歌詞的質量?

「先不說一首歌詞怎樣產生,作為一個寫詞人,我對自己的作品,是忠於自己的感情,不忠於社會。」——盧國沾 由黃志華所著的《香港詞人詞話(第二版)》匯聚香港六大詞人的創作經驗談,當中包括由盧國沾本人親述的創作過程:「一開始寫歌詞的時候通常是沒有題材的,到偶然想到了題材,下筆便寫。通常我心情不好的時候,無法下筆;心情太好,也不會乖乖坐下寫歌詞。個人習慣是:寫歌詞時,心境是絕對寧靜。回想起日間,或者不久前的一些遭遇,或朋友間的一些遭遇,我的情緒亦有波動。就趁情緒有點波動的時候,我便努力去扮演那段情節的主角,全面代入,就像演戲一樣。」 以歌星葉振棠的首本名曲《戲劇人生》為例,盧國沾填詞時幻想自己是《浮生六劫》的男主角程瑞祥,細細品味他波折的一生。一想到要賣了太太孤身求存,在淒風淒雨的人海中浮沉,他便即刻悲從中來,在兩小時內完成了《戲劇人生》。完筆後,盧國沾黯然傷神,心情久久不能平伏: 「快樂時 要快樂 等到落幕人盡寥落醉下來 休醒覺 美夢如酒醉了後更寂寞」——《戲劇人生》 沒有思想、沒有感情、沒有心聲的作品,又怎會教人感動與共鳴?文字蘊含的情感與溫度,正正是「盧國沾詞」歷久不衰的秘方。 《香港詞人詞話(第二版)》 本書採用詞話的體裁,沒有系統的文章實則言簡意賅,閒來隨意翻讀一兩段也舒適無壓力,集古代作詞之道、香港六大詞人與多位職業及業餘詞人的經驗之談及作品點評於一身,深入淺出帶你賞析粵語歌詞創作。 作者:黃志華頁數:392頁出版日期:2021年2月定價:港幣$128按此網上購買🔗

Skip to content

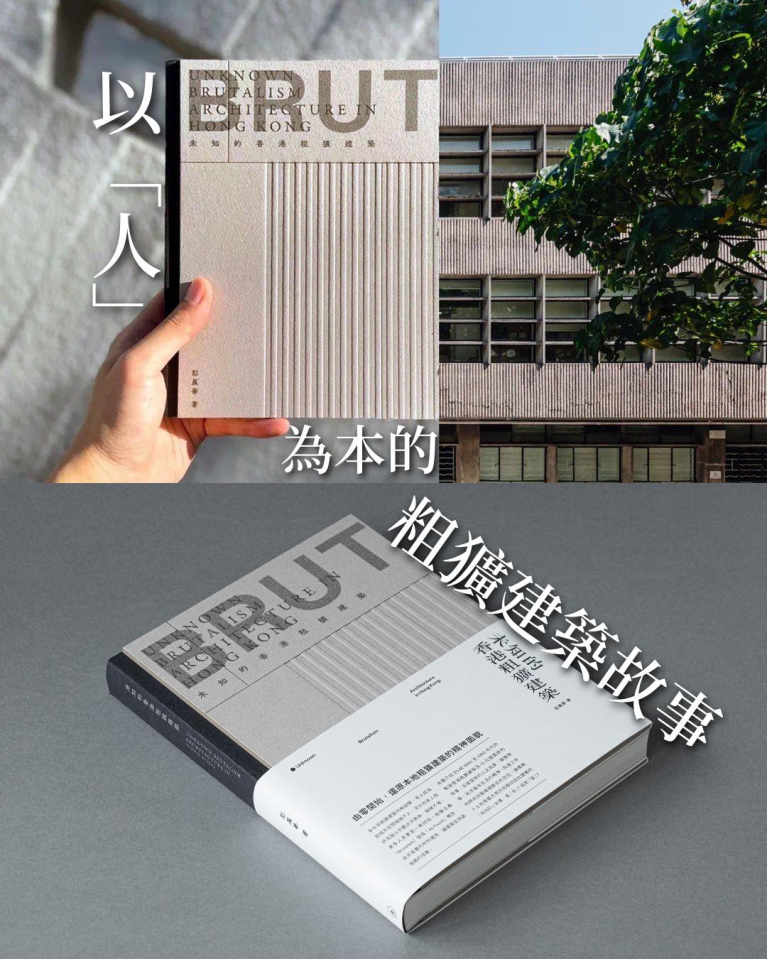

【編輯手記】以「人」為本的粗獷建築故事

1960至1980年代為戰後與經濟起飛之間的年代,香港開始與世界脈搏同步,粗獷建築開始零星出現,主要應用在香港不同類型的公共建築。香港粗獷建築的建造時間極短,物料多數採用清水混凝土,樸實無華的風格正好回應了社會上各種急促變化。 由香港建築師彭展華所著的《未知的香港粗獷建築》 ,介紹20組香港粗獷建築及12位建築師的故事,並從建築設計、空間美學、社會學多角度探討粗獷建築的年代價值及當代的重要性,發掘粗獷建築與香港城市/社區發展的關聯性。文章具體描寫建築的幾何構造、材料紋理、顏色、空間尺寸及佈局等,讓讀者彷彿置身現場。作者運用人文故事的技巧,把訪談粗獷建築背後人物的情節結合在內文,融合理性專業的研究及具質感的回憶與感受。 從資料搜集到成書階段,研究團隊共二十人走進敎堂、學校、大學,經歷多次考察案例、重新翻查資料、向不同機構申請參觀及詢問相關資料、拜訪相關的事務所、與前輩建築師或其家屬見面訪問,嘗試為本地粗獷建築歷史確立更完整的論述框架,讓專業人士、保育專家和普羅大眾共同尋找這批建築的「未知的」命運。 除文字內容外,本書特意配上不同的圖像,當中更有團隊花費9個月製作,比對新舊照片、屋宇署圖則而建立的多個3D立體模型及人手重新繪製圖則,試圖修復原本的建築面貌,配合檔案舊照片圖則還原「真相」。此外,書中亦有不少由建築攝影師Kevin Mak所拍攝的現存粗獷建築,令描述與影像互補,深化文字的故事。 ——《未知的香港粗獷建築》🌟2024年台灣金點設計獎標章🌟2024年香港DFA亞洲最具影響力設計獎優異獎🌟2024年美國建築師學會香港特別嘉許獎狀 作者:彭展華頁數:328頁定價:港幣$288按此線上購買

Skip to content

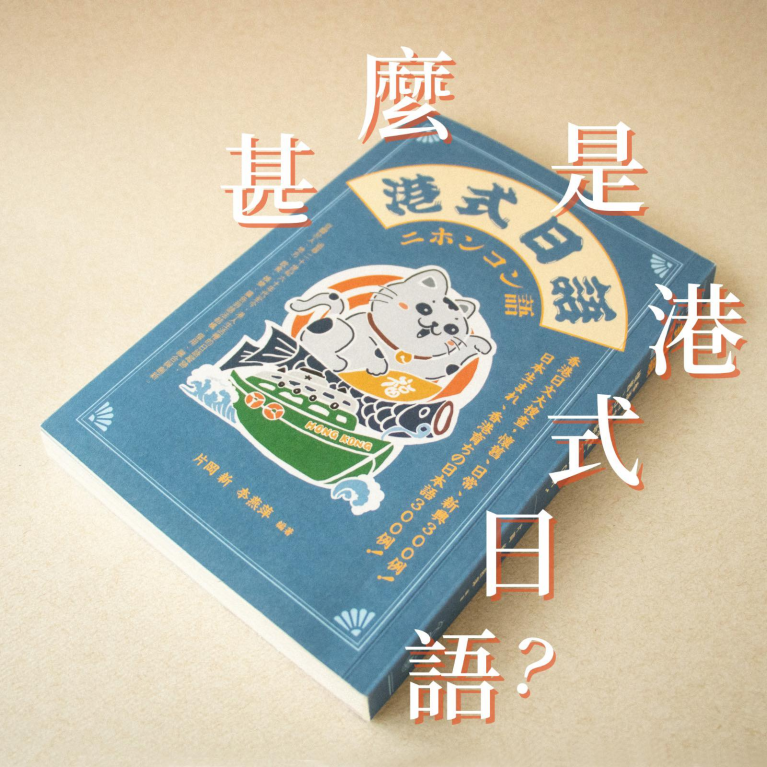

【編輯手記】甚麼是「港式日語」?

相信「港式中文」、「港式英文」你並不陌生,但甚麼是「港式日語」?「港式日語」泛指借用/借鑒/由日語延伸演變出來的香港日常用語。旅港日本學者片岡 新老師到港後發現不少廣東話都是由日語融合與演變而成,故萌生研究「港式日語」的念頭,並邀來在任職大學講師的妻子李燕萍老師共同撰寫《港式日語——香港日文大搜查,懷舊、日常、新興300例!》一書。 《港式日語》源自片岡 新和李燕萍老師花30年時間撰寫的語言學術論文。論文只從港式日語的借用形式展開,解釋現在中文書面語或粵語口語中通行的日語借詞是怎麼演變而成的。為了讓內容更生動有趣,編輯提出以詞語內容為主線,詞組結構為暗線,並補充更多生活實例,講述在地化的日語與日語原文的差異和趣聞,以類近「百科全書 x 字典」的編排形式精簡呈現嚴肅的學術內容。 在具體編輯上,編輯以兩大準則為首:一是選詞力求有主有次、分類得當,將大眾早已熟悉的詞條進行簡化,比如大根、懷石料理等;將容易誤解、與日文原屬地差異較大的詞條,進行充分講解。二是注重粵語和日語書寫、拼音的準確性,特別留意書寫相近的字形,並對日語羅馬拼音和粵語拼音(特別是聲調)進行多輪的專項校對,確保標注準確無誤。 單靠文字難以直觀展現港式日語的應用場景,為此,本書設計師主動配圖,並專門請插畫師繪製插畫。在書首,設計師以1950年代中環德輔道中的老照片作為語言演變的佐證,從中可看到「味の素」的招牌,此為日語輸入香港後,在飲食、廣告等方面有語言發展的例證。另外,插畫師配合詞語應用的生活實例繪製100多幅融合日本和香港的生活及文化元素的插畫,使閱讀輕鬆有趣。 《港式日語——香港日文大搜查,懷舊、日常、新興300例!》作者:片岡 新 李燕萍頁數:272定價:港幣118元 按此線上購買

Skip to content

【讀書雜誌】古琴:高山流水 知音無界

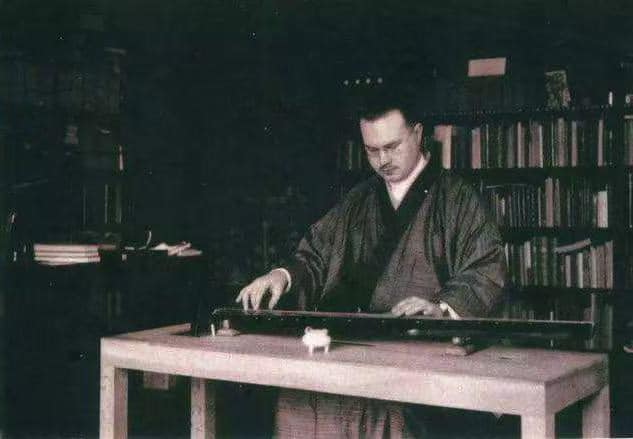

古琴藝術起源於三千多年前,至今仍得以傳承,離不開歐美琴家的貢獻。古琴走向世界,最早可以回溯到20世紀,荷蘭漢學家高羅佩與瑞典漢學家林西莉來華習琴,更以古琴為題撰寫著作,向歐洲讀者介紹古琴文化……

Skip to content

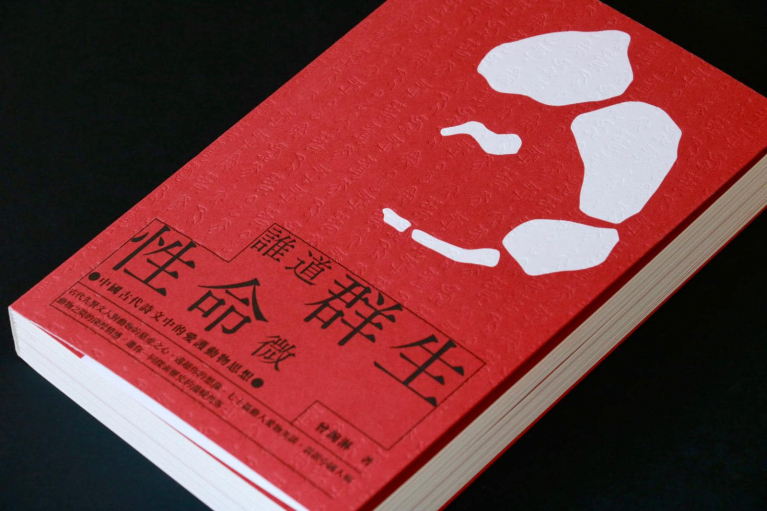

【設計手記】中國傳統文化缺乏愛護動物的意識?

中國傳統文化強調「以人為本」,缺乏愛護動物的意識? 「誰道群生性命微?一般骨肉一般皮。」儒家不從科學上討論動物能否感到痛苦、有沒有情感,而是直接指出人類有移情和共情之心,能感知動物的痛苦。最新出版的《誰道群生性命微——中國古代詩文中的愛護動物思想》以70篇古代愛物詩文和故事美談,揭開古代中國人類動物關係中鮮為人知的一面。 書名「誰道群生性命微」,既謂「群生」,所以封面圖像刻意設計成不偏向任何一個物種,用紅底襯托的白色塊構成一隻抽象的生物肧胎形狀,只要讀者發揮想像力,它可以是任何一種動物。同時,封面以擊凹效果大量排列了本書用過的動物甲骨文字,模擬撫摸甲骨文刻字的手感。 甲骨文的特點,在於它有圖像的側面,適合作為裝飾符號;亦是文字訊息,各章扉頁使用的都是代表不同動物的文字。為了令扉頁呈現一隻隻動物並列一起的視覺效果,所選的必須是以完整動物為象形的文字,例如本書用到的鳥、馬、鹿、虎等;至於只用局部特徵為代表的,例如牛、羊的甲骨文只能看見長角的頭,就不在考慮之列。 全書只有最後一章「類無貴賤」不使用甲骨文,因為這一章帶有總結性質,所以扉頁亦超脫前面各章使用的鳥獸蟲魚,改用小篆的「物」字,寓意中華民族的悠久歷史自文明形成之初,即與動物共存至今。 《誰道群生性命微——中國古代詩文中的愛護動物思想》作者:曾琬淋頁數:388頁開度:135 mm x 208 mm定價:港幣158元

Skip to content

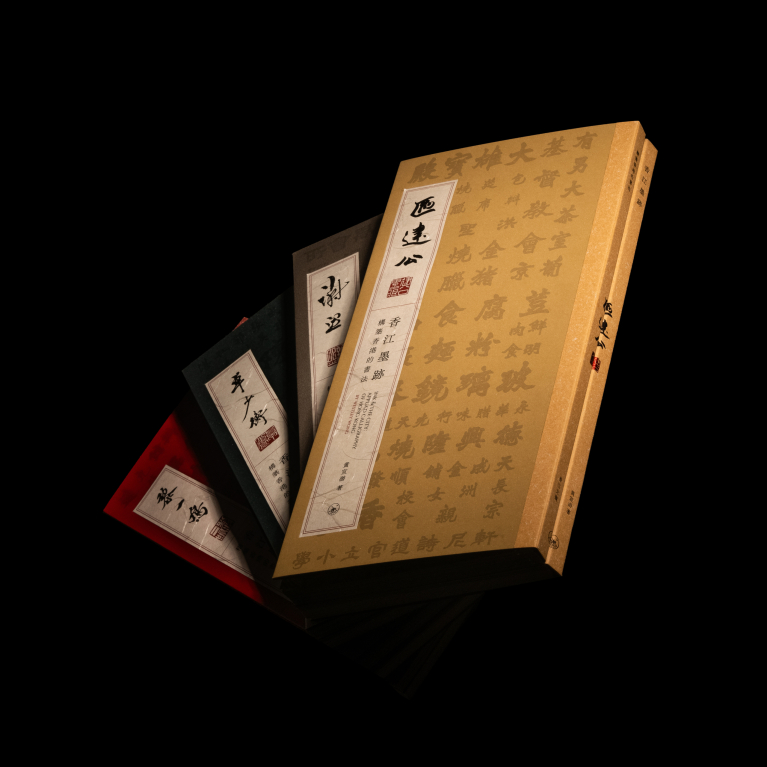

【設計手記】「墨跡」團隊分享:一本好書是如何鍊成的?

由「墨跡」發起人黃宣游與其團隊所著的《香江墨跡——構築香港的書法》榮獲第35屆「香港印製大獎」全場大獎及多個獎項。獎項除了是對書籍本身的肯定,更是對整個出版團隊的嘉許。 《香江墨跡》在用紙、裝幀設計、內容編排以至資料修復方式上處處充滿巧思,其中用紙更是經不斷試驗及權衡成本效益後的最佳定案。 想知道更多《香江墨跡》的設計小巧思,就要看看他們的分享了! 《香江墨跡——構築香港的書法》黃宣游 著開度:150mm x 300mm,配備精裝書盒定價:$980 按此線上購買

Skip to content

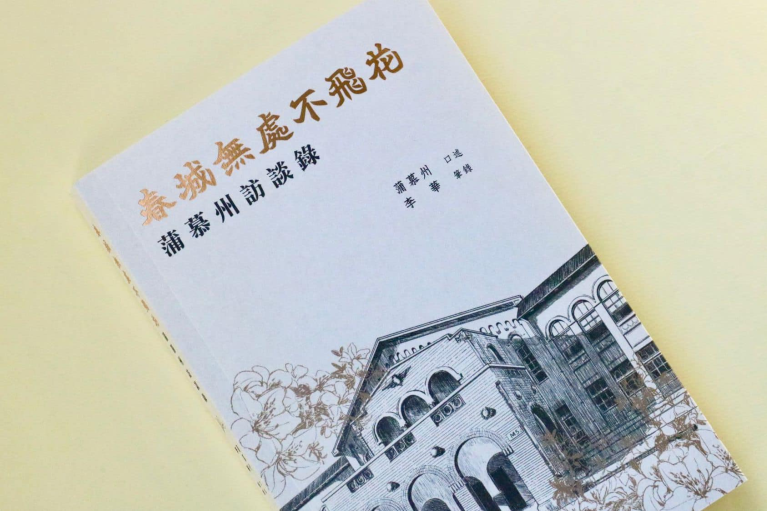

【編緝推介】《春城無處不飛花:蒲慕州訪談錄》

蒲慕州,1952年生,畢業於臺灣大學歷史系,後赴美國布朗大學埃及學研究所、約翰.霍普金斯大學近東研究所攻讀埃及學碩士、博士。研究領域是古代埃及史、中國古代宗教社會史以及比較古代史。他是少數能夠同時從事埃及學及漢學研究的學者,學術成就斐然,近來致力比較古代史的研究。 最新出版的《春城無處不飛花:蒲慕州訪談錄》是蒲慕州教授的訪談錄。筆錄者李華透過四次訪談,圍繞蒲教授學術生涯中最重要的四個方向——埃及史、宗教研究、古代文明比較以及日常生活史,將蒲教授談及自己棄理從文的學術歷程、做跨界及比較研究的心得、以及其對學術的反思,整理成書。 蒲教授寫書時習慣將序放在最後寫,為整本書找個理由,是「事後諸葛亮」。但這本書是個例外,因為這是一本「先有序,再有訪談」的書。他說,「本書的目的,不在呈現一個研究者的成就,而是用一個研究者的例子來探討歷史研究中個人因素的影響」,但願其學思經歷成為歷史學上一個研究「作者意圖」的例子,並與讀者共勉。 《春城無處不飛花:蒲慕州訪談錄》蒲慕州口述 李華筆錄頁數:376頁定價:港幣138元按此線上購買

Skip to content

【編緝推介】除了味道,食物還可以從哪些方面討論?

「魚有魚味,雞有雞味。」除了味道,食物還可以從哪些方面討論?相信不少人對中華八大菜系都耳熟能詳,包括川菜、粵菜、湘菜……等,雖然港式美食不包含其中,卻是一個獨特的存在。然而不少港式美食誕生的背後,也與當時的社會環境甚有關聯。

Skip to content

【編緝推介】遊山玩水之樂 香港旅聞軼事

遊山玩水之樂,除了是欣賞沿途的郊野好風光,更令人沒齒難忘的,是旅途上發生和遇見的種種趣事。人稱標叔叔的資深行山人士郭志標,繼《香港古道行樂》後,今次將多年的親歷親聞、或道聽塗說的香港自然景觀、田野資料、鄉民閒談,配以圖片和史料,集結成《香港旅聞軼事》一書,與一眾同好分享。

Skip to content

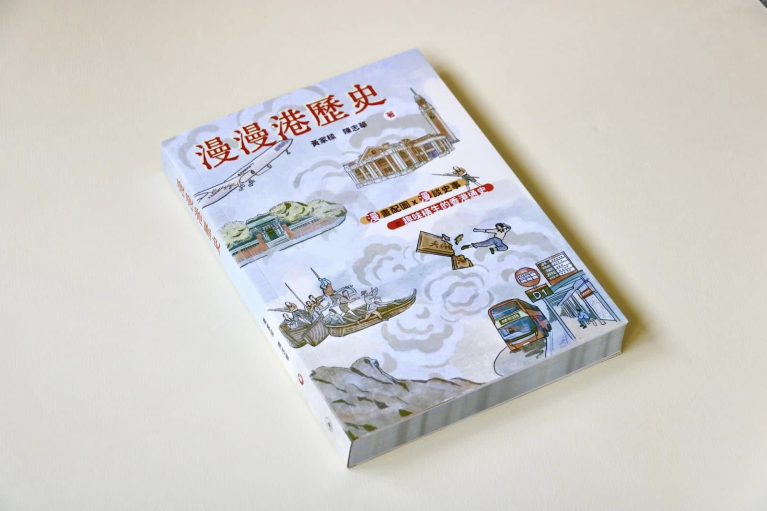

【編緝推介】一本書,縮短我們與歷史的距離

人自香港來,應知香港事。可惜有非正式研究顯示,人類往往忽視自己成長的地方。尤其是我們這座人人熱衷旅行的城市,日本有甚麼隱世小店,往往比本地的實力派食肆更容易吸引大眾的眼球。 常言道,歷史與我們相當接近,但到底我們了解自己地方的歷史?或者只要你找一本歷史書讀讀,計算自己一小時內打多少次哈欠,就可以得出答案。《漫漫港歷史》以有趣簡明的方式,將香港歷史拉回大眾視野。 本書嚴選70項重要事件,配上精彩的漫畫圖片,更觸及民生範疇的資訊,精要詮釋香港歷史概貌。即使無法使用時光機作實地體驗,單讀本書,或也可拉近一些我們與歷史之間的距離。 《漫漫港歷史》作者:黃家樑、陳志華頁數:376面定價:港幣148元 按此線上購買