人文史哲

Skip to content

中國的情人節

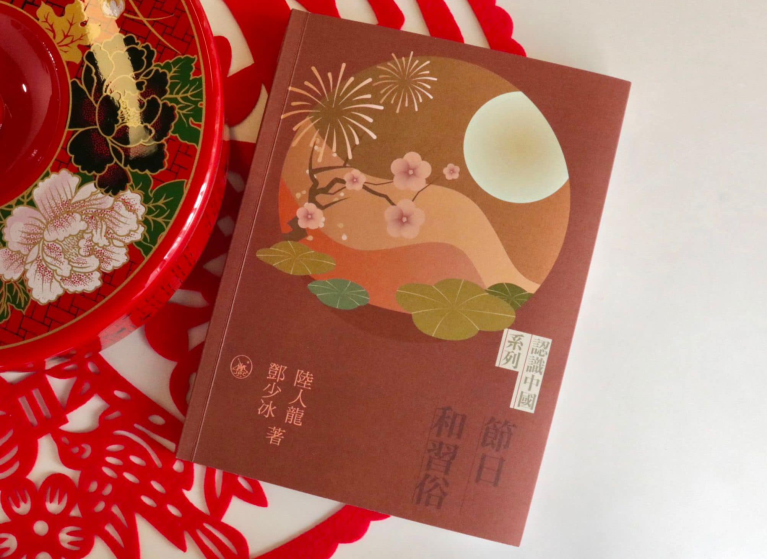

元宵節源於漢代,由於漢代人對元宵節的起源說法不一,因此也被稱為「上元」、「元夜」及「元夕」:一說是漢文帝成功平定皇室內亂,正月十五從此定為與民同樂日;另一說法是漢武帝在一次病癒後祭神感恩,讓黑夜燈火通明。還有一說是東漢時明帝信佛,下命晚上在宮內「燃燈表佛」,士族、庶民紛紛仿效後漸成習俗。隋唐時代,元宵演變成「鬧元宵」(即盡情慶祝春節最後幾天)的「花燈節」。

Skip to content

為甚麼黃大仙能成為香港人的共同信俗?

農曆新年你有沒有參拜神佛?要祈求新春好運,莫過於年初一到黃大仙祠上頭炷香!黃大仙祠在1921年落成,至今已有過百年歷史。作為香港人共同參拜的信俗,它是如何在大眾心中奠定屹立不倒的地位?

Skip to content

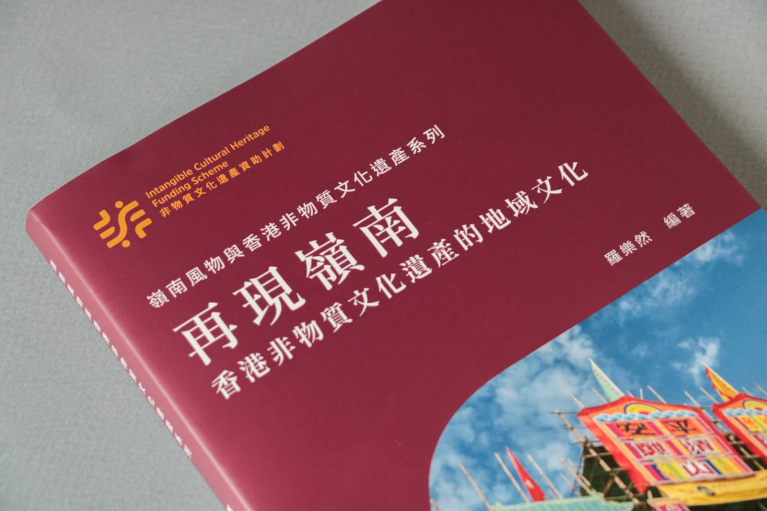

何謂「嶺南」?

在日常生活中,我們不乏聽到「嶺南」一詞,如香港文化博物館畫家趙少昴的「嶺南畫作」、荔枝角公園充滿古雅氣息的「嶺南之風」⋯⋯事實上,嶺南不只是一個單純的地理位置概念,而是一種不斷轉化,按不同時期的社會與政治需要,注入新定義的文化意象。

Skip to content

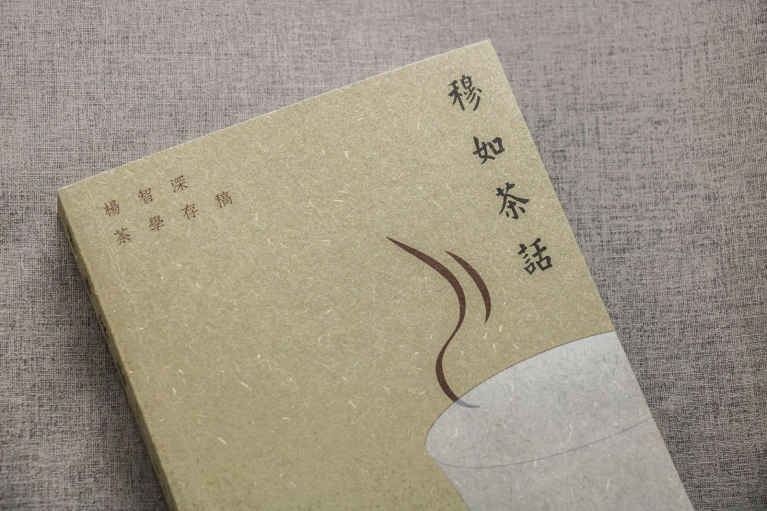

為何古人譽茶為「百草之英」?

「百草之英」,意指植物界的菁華,茶能得如此美譽,是因為茶以葉為質,卻具有草、花、木、藥、果實、乳各式之香。茶香不但具有主調,更隨主調帶有各種副調,如新採鐵觀音常以蘭花香為主調,青草、蒼木、樹脂為副調。

Skip to content

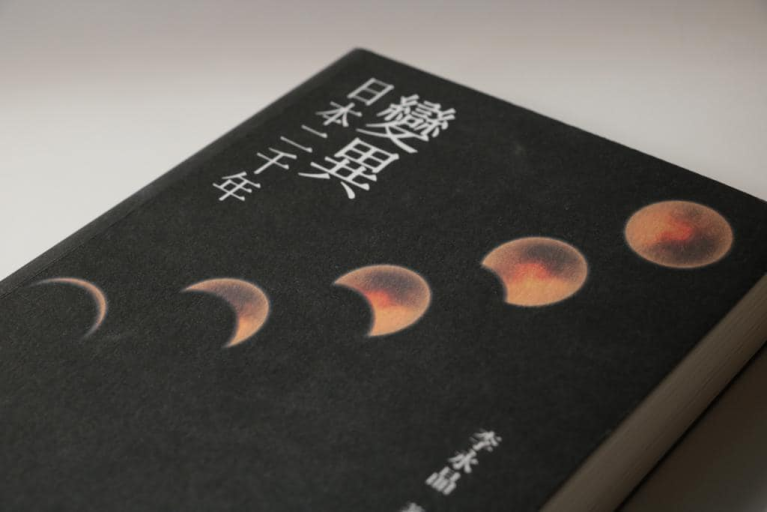

細看日本風月文化:保守還是開放?

保守還是開放?

日本在性文化領域上的法規比歐美更嚴格,以影視節目的倫理條款為例,性器官露出的畫面都是禁忌。但另一邊廂,日本的風月文化盛行,更有「情色大國」之稱,和當地保守的法規矛盾卻並存,可說是源於以下幾點。

Skip to content

被封印的第三隻眼睛

眼睛四處張望,旁觀世間的所有事物,啃食光明,卻詭異地猶如螢火蟲,在黑暗中發光。 米哈第三本短篇小說集《在很久很久以前》,四十九個怪奇故事,都和過去的某一段歷史、某一個神話,或某一則新聞有着雷同的氣息,乃是人類文明無限重複下去的「瘋癲的幻念」。

Skip to content

香港動畫,是一本活的歷史書

一格一格的畫像,不只組成精彩的動畫,更展示屬於香港本土的動畫史。本地著名動畫人盧子英推出首本自傳《動畫時代——盧子英動畫全記錄》,記錄他至今四十多年的創作之路,輯錄多部作品, 加上手稿、初步構想圖、製作構圖等珍貴存檔,展示他從初步構想、試驗、拍攝到後製的動畫創作過程。

Skip to content

金庸武俠世界隱藏的地理密碼?

金庸先生的武俠小說可以稱之為「中國文化大觀園」,可是金庸的武俠世界更加隠藏著一套縱橫東西南北,從西域崑崙山到東海桃花島、從南方水鄉到塞北大漠、從太平洋孤島到中亞古國的地理密碼。 「地理位置不僅是地圖上不同的點,而是與人物命運之間有著千絲萬縷的聯繫」。《金庸小說裏的中國地理》就嘗試解開其密碼,將小說中「天馬行空」的地理設定,還原出部分真實的地理知識: 大理國在歷史上真有其國,其疆域鼎盛時覆蓋今天中國雲南省、貴州省西南部,以及緬甸北部,印度東北部,老撾、越南北部,跟宋、遼、金政權有密切的往來,最後為蒙古所滅。位於大理國的無量山亦並非虛構,而是在今天雲南省普洱市景東彝族自治縣,取名「無量」是因為其山體宏大難以丈量。 小說中的光明頂位處崑崙山,光明頂只是金庸先生虛構出來的地方,崑崙山卻是真實存在。崑崙山脈橫貫新疆與西藏之間,西起帕米爾高原東部,向東延伸到青海境內,全長超過2,500公里。六大派要攀登崑崙山上的光明頂,似乎是一項困難重重的極地挑戰。

Skip to content

連結着缺席的母親和女兒二人的,會純粹是血緣嗎?

你可曾好奇,今日的你和父母昔日有多相似?除了外形容貌特徵,你們可曾面對過一樣的分岔路,做過類似的選擇? 繼《一直到彩虹》和《金耳山奇遇記》後,黃敏華的「尋人系列」第三部曲《再回到這裡來——進城.回歸.預言 》尋找的仍是那位缺席的母親。女兒長大後對母親的失蹤難以釋懷,決定帶同一部不能啟動的古老電腦回到香港,尋找當年母親在這個地方生活的痕跡。 女兒尋親和母親大學時期的日記梅花間竹地貫穿整部作品,讀者一時會為女兒在橋底的驚險遭遇緊張,下一刻又為母親和初戀離別而婉惜。然而隨着兩條故事線的發展,讀者大概都會注意到,母親和女兒縱使在不一樣的時空,面對着不完全一樣的狀況,卻神似非常。 今日我們分析自己和他人的行為和性格,總愛用「原生家庭」解釋所有;但如果母親缺席女兒的成長,那麼連結着二人的,會純粹是血緣嗎?故事中,女兒曾提到母親的書架一直原封不動,放有母親年輕時的創作,而架上圖書的分類排列亦成為女兒「腦補」對母親印象的參考之一。人和人之間的連結,極度依靠各自留存的記憶,但記憶又真的是可靠?你可曾試過,你記憶中兒時歷歷在目的事,長大後父母卻斷定從未發生? 你所認識的父母,固然只能是他們人生的局部面向,但剩下的或多或少也夾雜着我們的想像。猶如書封上的旋轉樓梯,追溯記憶有時如拾級而上般輪廓漸愈清晰,更多時卻是往下走向未知的深處,遠離真實。縱然如此,或許記憶重要的是賦予我們情感的依據,讓我們擁有好好去愛的能力。

Skip to content

婆婆媽媽,三代女性的故事

「哎呀呀,為什麼要受苦受難……說不完的婆婆媽媽……」資深文化人李歐梵套用了吳君麗唱粵曲的典型唱詞,為妻子李子玉的新著《婆婆媽媽的故事》作結。 《婆婆媽媽的故事》寫的雖是作者外婆、媽媽和自己的故事;但時間橫跨清末至當下,她們的人生映照出不同時代的女性面對的社會環境,以及這些環境又如何塑造着她們的觀念和所造出的種種選擇。 「我盲字都唔識多個,做鬼都唔靈。」這句話聽起來很有趣,但卻包含了李子玉外婆焦慮和遺憾的心情。李子玉的外婆目不識丁,不幸因丈夫早死被迫從傳統走現代社會到香港謀生,把一生奉獻給家人,自己就連港島都從未「過海」踏足觀光。 到了李子玉母親的一代,作為二十世紀早期的摩登女性,選擇把自己的幸福放首位,卻令作者的成長時期失缺少母愛。至於作者自己,大概是代表了很多受到現代良好教育的女性,更多有意識地探求自己的主體性和內在成長。她回顧自己的前半生並串連上兩代的經歷,當中的自省,展現各種成長經歷付諸女性的意義。 繼《女人,你的名字是強者》,《婆婆媽媽的故事》以樸實無華的文字寫出對家人真摯卻複雜的情感;以及她作為香港基層,歷經和家人離散,過著窮困生活的真切感受。李歐梵閱後,有感複雜纏綿的婆孫、母女關係並非三言兩語可說清,亦為書名《婆婆媽媽的故事》附上另一層意義。