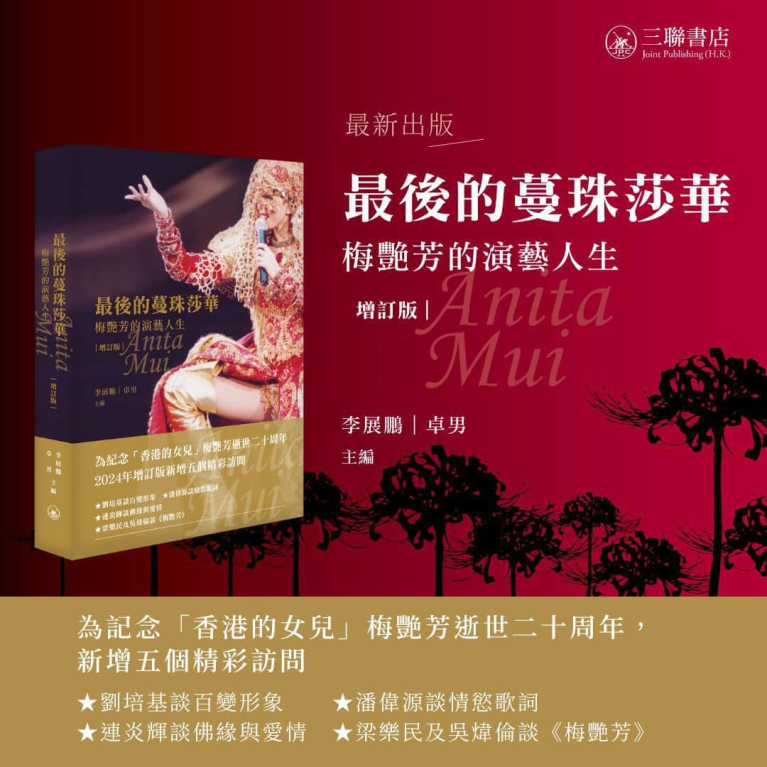

從前,有個香港:梅艷芳與本土文化 ——《最後的曼珠莎華:梅艷芳的演藝人生(增訂版)》新書分享講座

今天今天星閃閃……一代巨星,一個時代。

梅姐梅艷芳在很多香港人心目中所代表的,是八十年代的流金歲月。她的作品和形象對本地流行文化和娛樂產業影響至今。流行文化背後的黑盒子,到底是如何生成?一首首經典作品和舞台造型,只是單純的商業操作嗎?

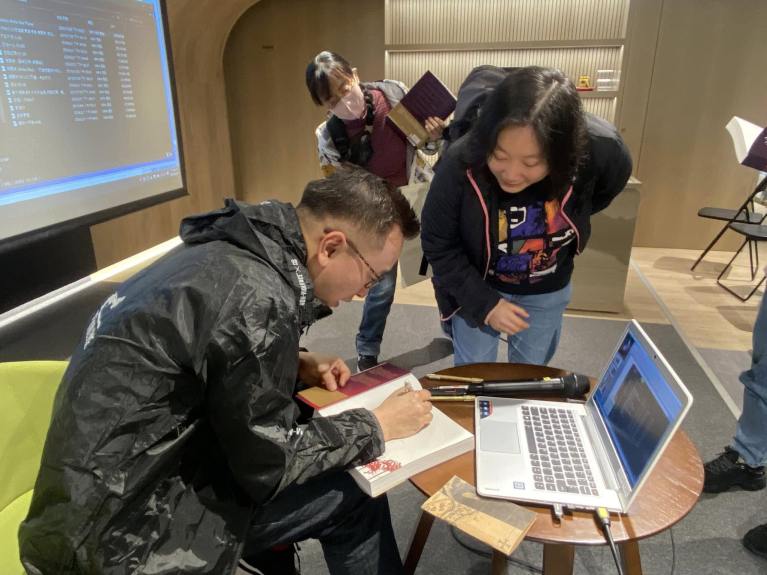

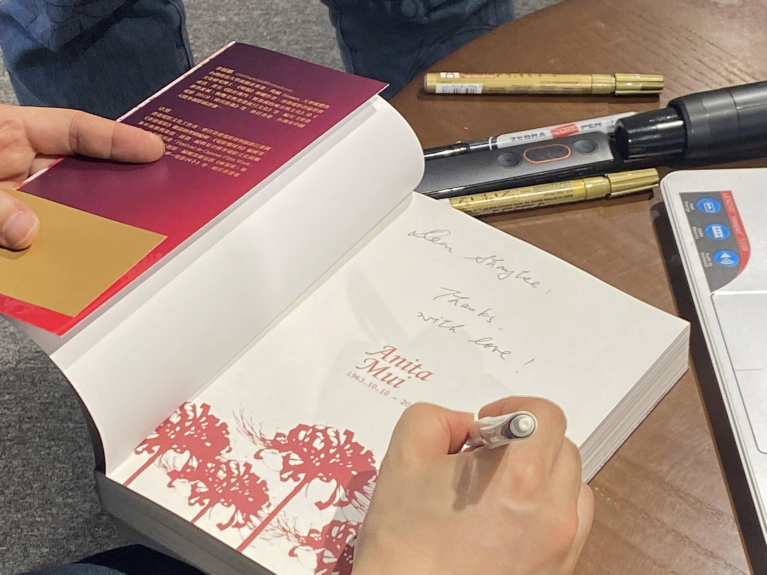

在近日舉辦的《最後的曼珠莎華:梅艷芳的演藝人生(增訂版)》新書分享中,編者李展鵬提到梅姐百變前衛的形象與音樂表演,並不是以商業角度的考量為首要,而是是一群當時的有才之士,在思想碰撞下的創作成果。這些都在編寫此書時,和黎小田、倫永亮、劉培基及潘偉源等人的訪談中得出引證。

潘偉源為梅姐的音樂作品填詞時,總是以梅姐的聲線和舞台演繹為靈感,每次創作都力求突破;劉培基為梅姐設計表演造型時,亦是基於每首主打歌的風格與概念構想舞台服飾,從不用為迎合市場口味與唱片銷量考量。

雖說梅姐不少代表作也改編自日本歌曲,但製作時往往會加入新的元素![]() ,增加獨特性。以改編自《Rock’n’ Roll Widow》的《冰山大火》為例,梅姐大膽誇張的造型參考自美國歌手麥當娜的舞妝造型,而且在表演時運用了粵劇中「關目」的表演技巧。和原唱山口百惠的表演比較,梅姐的版本不僅毫不失色,更唱出了作為香港歌手的獨特韻味。

,增加獨特性。以改編自《Rock’n’ Roll Widow》的《冰山大火》為例,梅姐大膽誇張的造型參考自美國歌手麥當娜的舞妝造型,而且在表演時運用了粵劇中「關目」的表演技巧。和原唱山口百惠的表演比較,梅姐的版本不僅毫不失色,更唱出了作為香港歌手的獨特韻味。

梅姐的音樂作品前衛大膽,不多不少包含情慾元素。最具爭議性的,莫過於梅姐在1991年告別演唱會以《夢姬》、慢版《妖女》、《緋聞中的女人》、《假如我是男人》展現女性四種不同的情慾面向作為開場。當時除了受到大眾抨擊,樂評人也對梅姐的表演不予評論,媒體更逐漸將梅姐台前幕後的故事混為一談,為她貼上「壞女孩」、「女花花公子」等標籤。

梅姐的演藝人生,或多或少是當代女性在亞洲社會性別定型下的掙扎過程。時至今日,梅姐被封上「香港女兒」、「百變巨星」等美譽,成為了香港的「他者」與「自我」。當年的爭議與雜音漸被世人遺忘,未嘗不是東方社會與時俱進,走出性別框架下的進步。

- 2024年02月24日 (下午5時至6:30時)

- 商務印書館尖沙咀圖書中心活動廳the HUB(尖沙咀彌敦道83-97號華源大廈1樓)