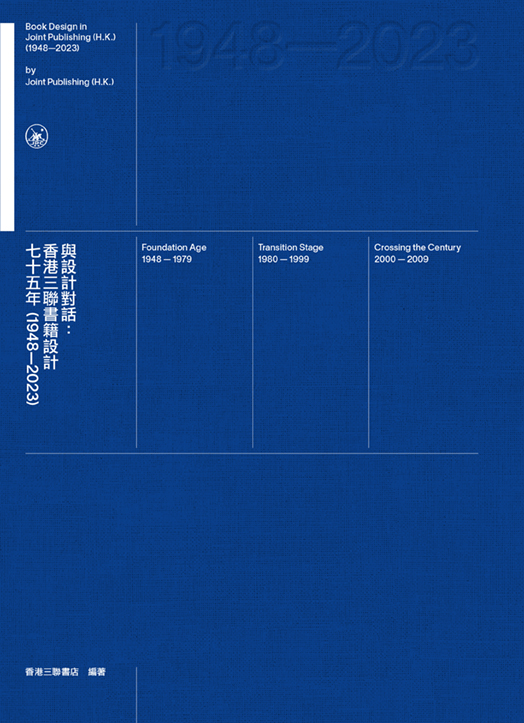

與設計對話:香港三聯書籍設計七十五年(1948-2023)

簡介

適逢香港三聯書店成立75週年,本書梳理了本店1948—2023年期間的重要書籍設計代表作,分上下兩編。上編為670種實體圖書展示及資料彙編,包含封面、版式、設計說明等;下編為設計師訪談,邀請了靳埭強、寧成春、陸智昌、廖潔連、趙廣超、孫浚良、吳冠曼、陳曦成、陳德峰、麥綮桁、姚國豪、阿昆等三十多位老中青設計師,透過設計師視角,旨在呈現香港本土書籍設計,及與內地的互動往來中社會思潮和文藝觀念的發展與變遷。

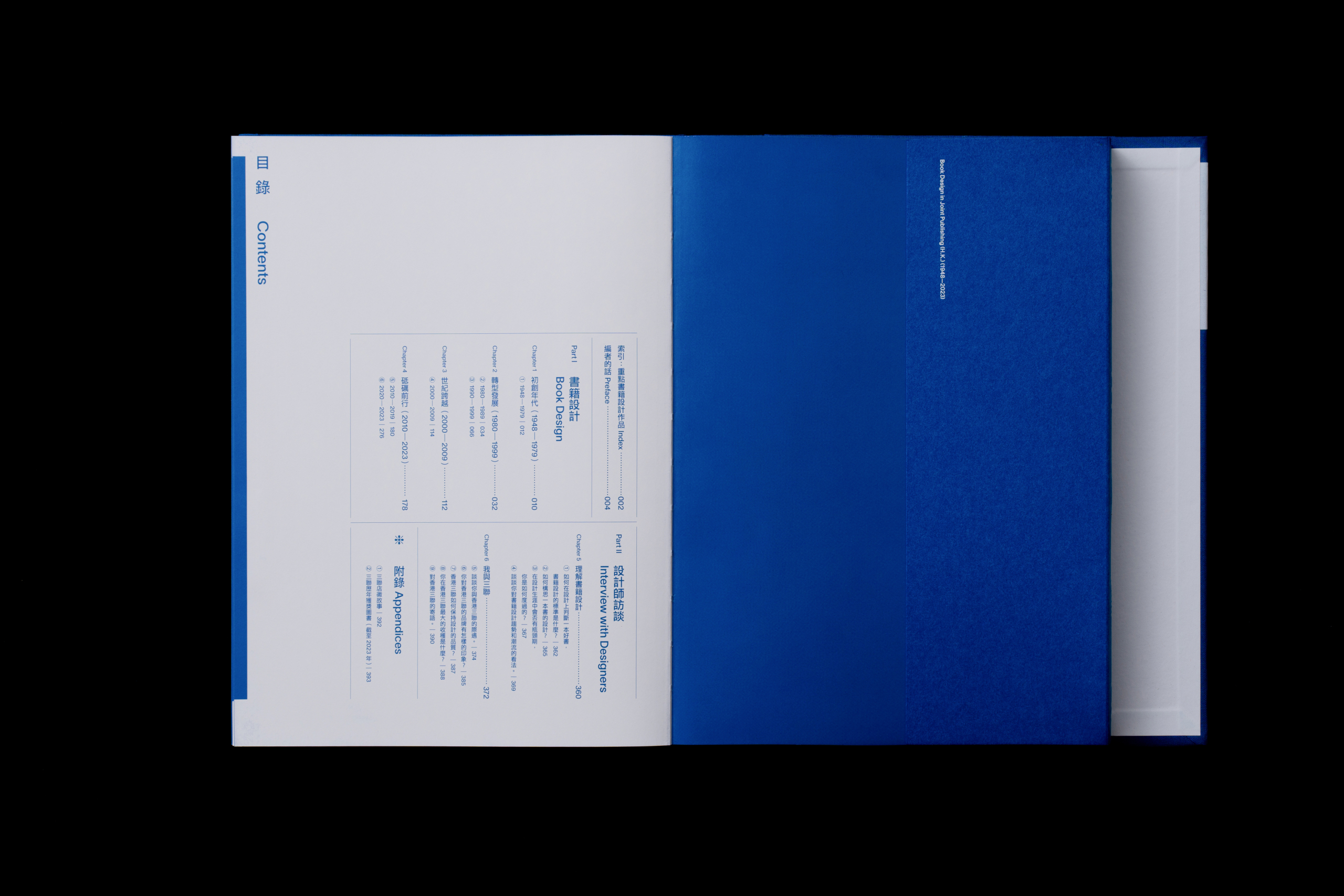

目錄

索引:重點書籍設計作品Index 002

編者的話Preface 004

Part I 書籍設計

Book Design

Chapter 1 初創年代(1948—1979) 010

① 1948—1979—012

Chapter 2 轉型發展(1980—1999) 032

② 1980—1989|034

③ 1990—1999|066

Chapter 3 世紀跨越(2000—2009) 112

④ 2000—2009|114

Chapter 4 砥礪前行(2010—2023) 178

⑤ 2010—2019|180

⑥ 2020—2023|276

Part II 設計師訪談

Interview with Designers

Chapter 5 理解書籍設計 360

① 如何在設計上判斷一本好書,書籍設計的標準是什麼?|362

② 如何構思一本書的設計?|365

③ 在設計生涯中會否有瓶頸期,你是如何度過的?|367

④ 談談你對書籍設計趨勢和潮流的看法。|369

Chapter 6 我與三聯 372

⑤ 談談你與香港三聯的際遇。|374

⑥ 你對香港三聯的品牌有怎樣的印象?|385

⑦ 香港三聯如何保持設計的品質?|387

⑧ 你在香港三聯最大的收穫是什麼?|388

⑨ 對香港三聯的寄語。|390

❈ 附錄Appendices

① 三聯店徽故事|392

② 三聯歷年獲獎圖書(截至2023年)|393

獎項

編者的話

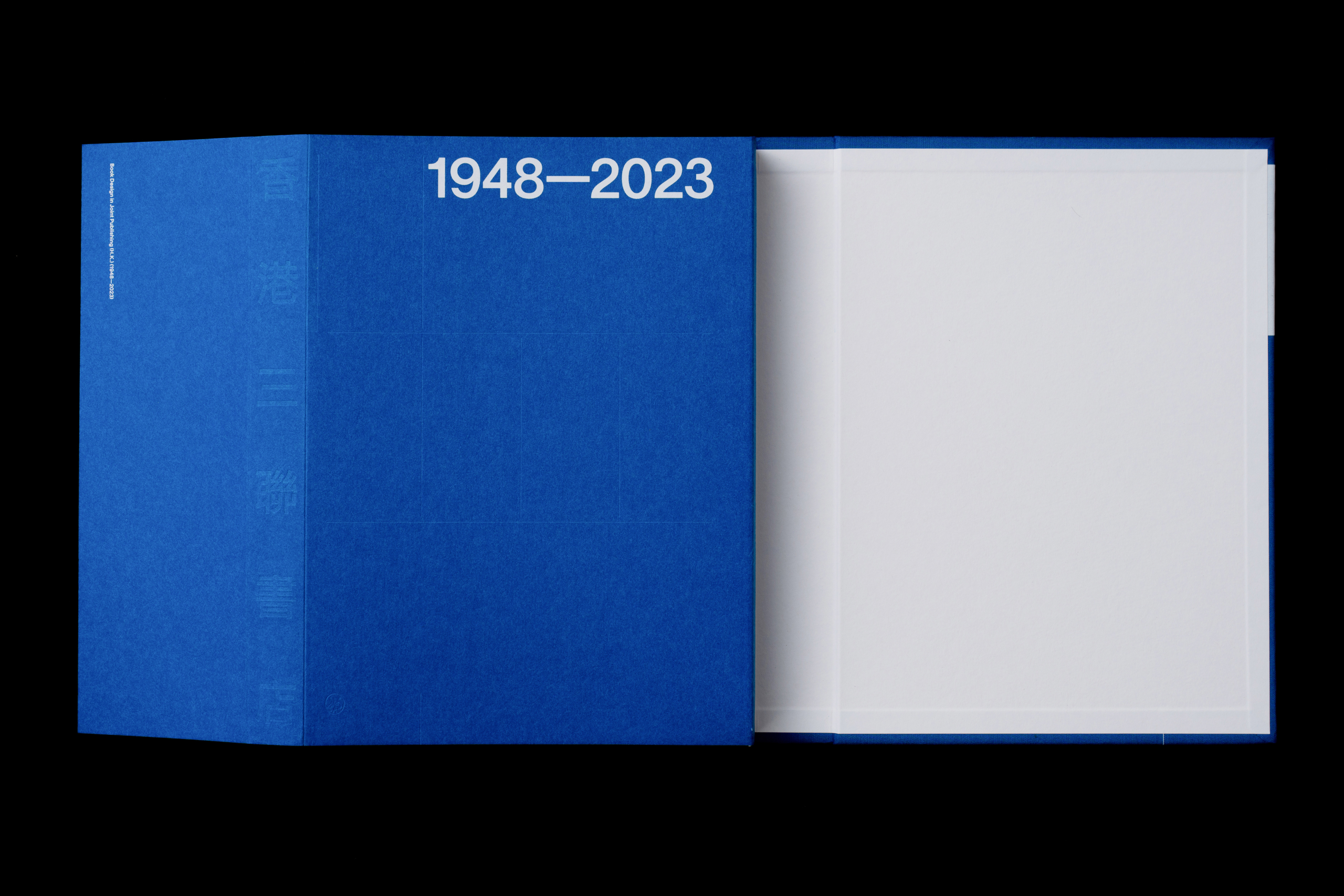

香港作為國際大都市,多種語言、文化並存,城市開放程度較高,吸引了眾多領域的優秀人才來港發展,藝術設計領域亦然。早在上世紀六七十年代,國外不少優秀的設計師便已紛紛來港尋找機會,與此同時,香港本地藝術設計專業的學生也逐批負笈海外。得益於此,時尚和藝術的最新潮流第一時間傳至香港,中西文化在此交匯、碰撞、融合,不僅出現了一批國際頂尖的藝術及設計大師,更令香港成為遠東設計中心。與之相關的出版印刷、創意設計,也十分具有代表性。

三聯書店(香港)有限公司(簡稱「香港三聯」)是由活躍於二十世紀三四十年代中國出版界的三家著名機構—生活書店、讀書出版社和新知書店,於一九四八年在香港合併成立的。七十五年來,香港三聯見證了戰後香港經濟起飛和回歸前後的曲折歷程,與香港讀者一起成長,由最初以從事中國內地圖書發行業務為主,發展成為一家包括出版、零售、文化服務等多元化經營的文化出版機構。

作為一個有著悠久歷史和傳統的文化品牌,香港三聯秉承「竭誠為讀者服務」的宗旨,傳播中華文化,介紹當代中國,反映香港社會文化的變遷,迄今已出版圖書超過六千種。幾代出版人始終追求高品質的圖書內容和設計印裝效果。就書籍裝幀而言,香港三聯的圖書出版物在香港乃至華文出版界一直保持獨具一格的特色,在不同時期,總能與所處時代社會和印裝水平相呼應。

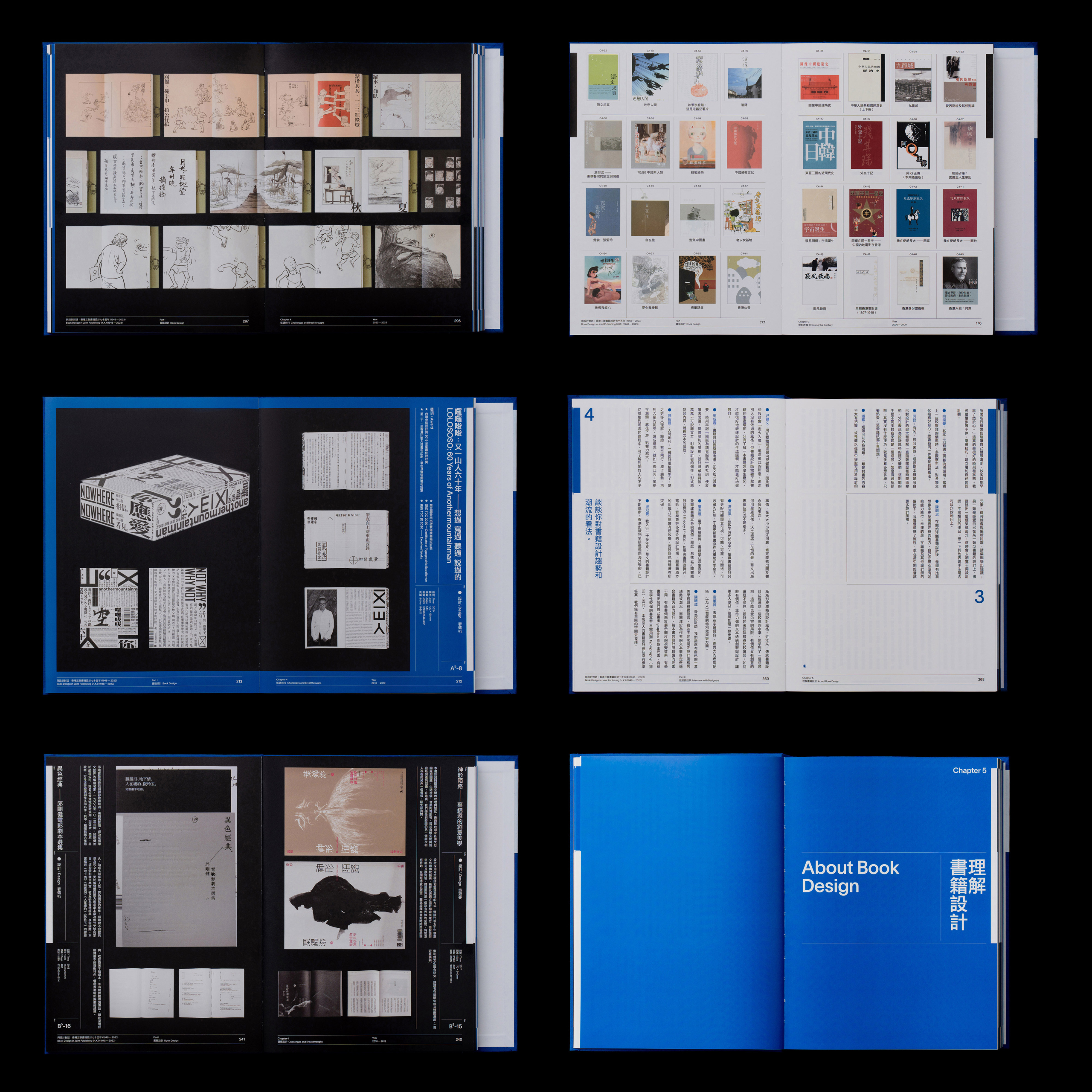

一、初創年代,以純文字書為主(一九四八至一九七九)

一九七九年以前,圖書的印製以文字書為主,書中很少有圖片,相應的版式設計較為單一。圖書設計大多時候指的是封面設計,而封面設計又受唱片封套設計影響,已呈現出現代平面設計的端倪。只是,由於當時印刷技術限制,封面設計的顏色多為雙色、三色套印,圖片以手繪插圖為主,書名等字體亦需經由手工製作。

這個時期,香港三聯以零售和版權交易為主營業務,總體出書量不多,出版部人力有限,主要利用香港的特殊環境,介紹中國,介紹世界,以引進內地具有影響力的圖書以及出版翻譯圖書為主。書籍裝幀大多以原版為基礎,參考原版樣式設計內文版式和封面圖形等。

二、印刷技術進步,畫冊大放異彩(一九八〇至一九八九)

七八十年代,彩色印刷技術在歐洲發展成熟,香港作為進出口貿易的窗口,有關技術、設備亦隨之傳入香港。於是,香港的印裝設計相較其他地區有很大優勢。而當時,內地四色圖冊要送到香港做電分,再回內地印刷。

基於此背景,香港三聯在進入八十年代後,為加強出版業務,開始與內地出版社合作,由內地負責組稿,香港負責編輯、設計、製作和出版,從此達到大型畫冊出版與出售外文版權的高峰期。但此時,書籍設計並不是一個獨立的專業或職業,從業人員大多為美術生或插畫師。香港三聯出版的第一本大型畫冊是《敦煌的藝術寶藏》(一九八〇年),設計師尹健文(尹文)先生原是學校的美術老師。據他回憶,當年出版分工不像現在這麼細,設計師往往要身兼數職,參與書稿的策劃、編輯、攝影、排版等,而且那時候還沒有電腦設備,所有版面需要設計師繪圖後轉請印刷廠照排、分色,因此一本畫冊往往需要多人合作才能設計製作完成。對於畫冊設計,他們都沒有經驗,只能參考歐美和日本的畫冊邊學邊做。

《敦煌的藝術寶藏》出版同年,香港三聯首次參加法蘭克福書展,並成功售出多個語種版權。回國後積極尋找類似選題,相繼出版了《明式家具珍賞》《天上黃河》等書;更延請名家參與重要畫冊的設計工作,如請內地寧成春老師參與編輯、設計、監印《宜興紫砂珍賞》,請香港靳埭強先生承擔《藏傳佛教藝術》的設計,等等。這些畫冊一出版即引起轟動,並榮獲多個書籍大獎,也為本店設計印裝奠定極高的品位。

三、深耕本地題材,呈現有溫情的圖文書(一九九〇至一九九九)

現代藝術與設計在九十年代的歐美世界蓬勃發展,香港也緊跟時代前沿,時有相關領域的實驗性作品出現。在書籍設計方面,香港三聯的設計師對此亦有參考和積澱,並將之運用至中英文混排的圖文書中,呈現出一種獨特的魅力,將本店書籍設計水平推向一個新的高點。

當時正值香港回歸,本店十分關注並深挖本地題材,出版了諸如香港明信片系列、香港行業百年史系列以及香港電車、香港電影、香港粵劇、香港攝影等書。當時,電腦尚未普及,書籍設計的手工製作成份依然很重,不過,這也給書注入了更多人情味。因為社內設計師對香港題材比較熟悉,故而在內容編排和設計上更能融入個人情感,出版了一批富有溫情的書籍作品。這些作品從編排、字款、色彩到材質,都頗費功夫,如《香港歷史明信片精選》就採用宣紙、筒子頁,內文字款經過多次複印而成,中文和英文作橫豎混排,使書籍整體透出豐富的歷史人文氣息。此類作品不僅屢獲印製和設計大獎,市場反響亦異常強烈,使香港三聯的本地題材得到空前發展。

四、社內外共創,跨地區協作,出版呈現規模化(二〇〇〇至二〇〇九)

進入二十一世紀,香港三聯幾位有經驗的設計師相繼離開,遭遇短暫的「青黃不接」。為保證設計品質,三聯積極採取應對措施:一是繼續與社外的資深設計師合作,二是注重對社內的設計師進行專業培訓。即「請進來」和「走出去」,一方面聘請知名的書籍設計專業老師前來授課或承擔顧問工作,另一方面則派設計師參加各地國際書展、考察學習。

這一時期,內地的出版、設計和印裝發展迅猛,電腦設備和排版軟件也漸漸普及、迭代,香港三聯順勢在深圳和北京兩地先後設立工作室。數年之間,新的設計師隊伍重新組建並成長起來。人力與軟、硬件設施準備妥當,大大縮短了出版週期,令出版規模迅速擴大。恰逢其時,香港三聯不僅從歐美和內地引進版權,著力大眾閱讀市場,還開拓了國際漢語教材、香港土製漫畫、三聯人文書系、影視歌及時尚創意等板塊,並舉辦了年輕作家創作比賽等活動。

隨著設計製作流程和分工趨於精細,以及排版人員的加入,設計師有更多精力投入設計專項上。當時湧現出一些設計大膽、新穎、有個性的書籍,如趙廣超的《不只中國木建築》和故宮系列,廖潔連的《時代曲的流光歲月》和《香港建築百年》,孫浚良的《姹紫嫣紅開遍(纖濃本)》和邵氏電影系列,SK Lam(林樹鑫)的《號外三十》和《銀河影像,難以想像》,等等。在平面設計賽事中,香港三聯和諸多出版社的書籍作品均屢獲大獎,使書籍設計在設計界中越來越受到重視。

五、數字化時代,書籍設計求突破(二〇一〇至今)

最近十多年來,書籍設計逐漸從平面設計中分流,成為一個新興、獨立的設計領域。在世界各地,除了大學開設書籍設計專業外,也有社會層面舉辦的多種書籍設計研究班,他們均聘請世界一流設計師作為授課老師,使書籍設計的理論和實踐得到空前發展,並培養了新一代的設計人才。

同時,各領域、跨學科的國際交流越來越頻密,設計師視野逐漸開闊,得以從不同的藝術形式中汲取靈感,令書籍設計蘊含豐富的表現力。而數字化時代的到來,讓新媒體得以發展、擴張,人們獲取知識和信息的渠道與媒介隨之發生巨大變化,傳統出版遭遇了前所未有的衝擊和挑戰,大眾圖書市場收窄,紙張印裝成本高企,迫使書籍設計師更注重創新和突破,以及嚴控成本開支。香港三聯亦然。

二〇一〇年後,香港三聯的出版品種更趨多元,除了原有的歷史、人文、藝術、語文等題材外,在香港社會議題、中國當代國情、法律政制研究等方面也有發展。這一時期,入職三聯,以及與三聯合作的設計師眾多,人數應屬過往幾個年代之最,當中不乏優秀的新生代設計師。也正因為設計師的流動,給香港三聯的出版面貌帶來了許多新鮮感,正好順應出版品種的變化。相關書籍設計更注重信息的編排和呈現,勇於打破固有閱讀觀感的版面形式,令讀者耳目一新;新型的裝訂方式層出不窮,比如裸書脊裝訂、開合式精裝、左右翻結合等;開本大小有統一,也有變化,若是系列書、教科書以及需考慮實體書店的上架要求,一般會統一幾款規格,但若是創意類、收藏類題材的圖書,則允許個性化的開本存在,等等。儘管市場艱難,但香港三聯仍希望在有限的材質和篇幅中,創造無盡的巧思和質感。

一本美的書,不僅僅只是依靠書籍設計來實現,而是多方合作的結果。內容是書的基礎和根本,好書、美書,須通過編輯的挖掘和編創,再交由設計進行轉化和呈現,最後給予得體的印製和包裝,方能展閱於我們案前。

有賴於作者、讀者和業界眾多友好的支持,香港三聯書店七十五年來出品了不少精美的圖書。它們串聯在一起,在現代山海城市裏,留下一條長達七十五梯級的「書之徑」。為了更好地傳承,也為了重新再出發,我們整理了香港三聯書店歷年來的書籍設計典型作品,邀請多位設計師分享書籍設計背後的故事。讀者不僅可以從中欣賞書籍美的形態和內容,了解一本書誕生的過程,也可以認識一群熱愛文化、熱愛生命的設計師和出版人。惟個別圖書因年代久遠無從取證,部分設計師未能聯絡,也因本書篇幅有限未能盡錄,如有錯漏,敬請讀者與方家指正,並請繼續關注、支持三聯出版。

三聯書店(香港)有限公司

二〇二三年十月