三聯說書

共 7 項包含相關標籤內容

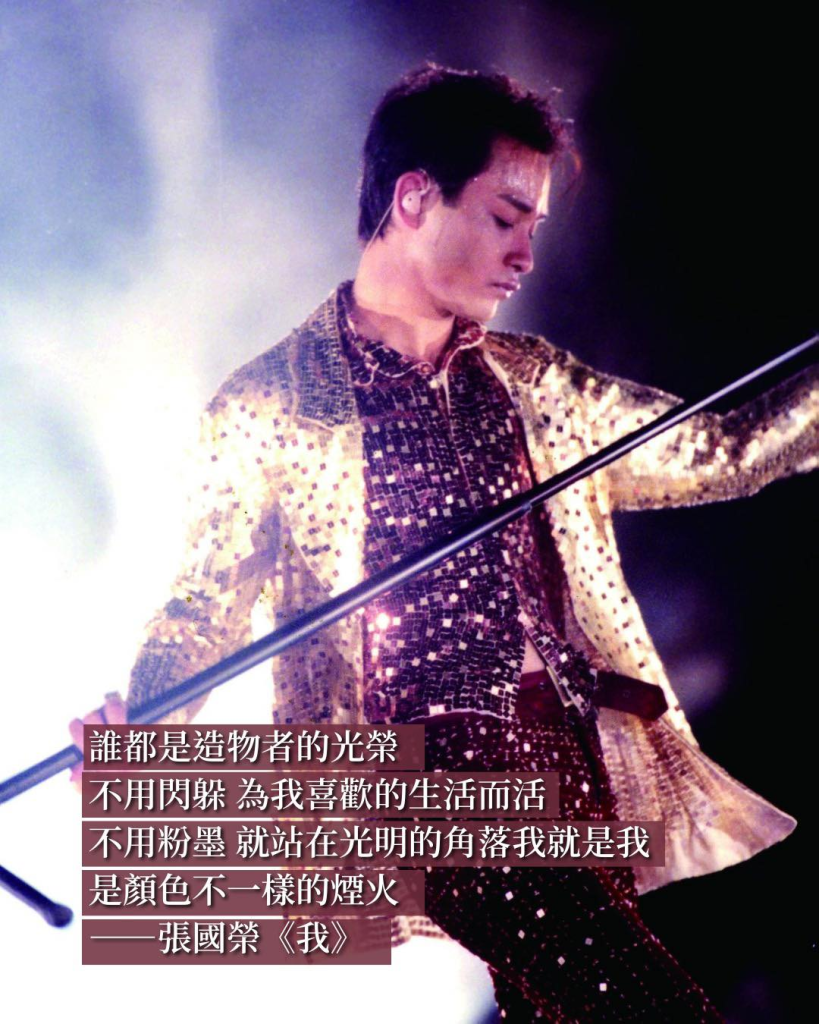

【張國榮逝世22周年】亞當不必雄偉,夏娃也無需溫婉

亞當不必雄偉,夏娃也無需溫婉誰都是造物者的光榮不用閃躲 為我喜歡的生活而活不用粉墨 就站在光明的角落我就是我是顏色不一樣的煙火——張國榮《我》 2001年,張國榮接受美國時代雜誌《Time》訪問時談到他的英文名字:「我喜歡電影《亂世佳人》(Gone with the Wind),而且我喜歡Leslie Howard,這個名字可以是男的或女的,非常中性,所以我喜歡它」(原文:I love the film Gone with the Wind. And I like Leslie Howard. The name can be a man‘s or woman’s, it‘s very unisex, so I like it.)。事實上,Leslie這個亦男亦女的中性名字,不但標誌張國榮的性別意識取向,同時也浮映了他二十多年來的演藝風格:時而不覊放蕩,時而千嬌百媚,時而雌雄莫辨。 2000年,張國榮以在紅館舉行的「熱.情演唱會」(Passion Tour)展開他的世界巡迴演出之旅。《陪你倒數:張國榮的音樂之旅》作者翟翊認為,「熱.情」幾乎定格了張國榮生前最高光的藝術瞬間。演唱會上,張國榮束了一頭及腰長髮,挽起或散落,配襯閃爍艷紅或貼身漆亮的衣飾,詮釋了男性的嫵媚美,一反當時固有印象中男性陽剛主動的形態。 不出所料,張國榮這場大膽創新的表演招來媒體的大肆攻擊。在《禁色的蝴蝶:張國榮的藝術形象》的作者洛楓認為,這個現象流露出當時社會的保守意識,與大眾對「性別定型」的固步自封。誰說男人不可以是嫵媚的?誰說長髮與短裙是女性專利?性別多元與開放的最高層面,是兩性之間不再存在互相定型。 張國榮曾經多次公開表示,歌曲《我》中包含他夫子自道、向外宣言的感懷——「造物者的光榮」、「站在光明的角落」——都顯示了他的立場。儘管飽受媒體批評,但張國榮從來沒有後退或妥協。他依然為自己的高度可塑性驕傲,為電影和舞台的演出尋找可以上下游弋的空間。環顧華語地區的流行文化歷史,張國榮的性別越界與藝術境界至今仍無人能夠繼往開來,更為新生代眾星打開禁忌的缺口和突破的空間。 「誰都是造物者的光榮」亞當不必雄偉,夏娃也無需溫婉,性別的禁忌越少,社會更開放自由,我們才能活得更漂亮。 好書推薦 1.《陪你倒數:張國榮的音樂之旅》作者:翟翊定價:港幣$218按此線上購買🔗 2.《禁色的蝴蝶:張國榮的藝術形象》作者:洛楓定價:港幣$128按此線上購買🔗

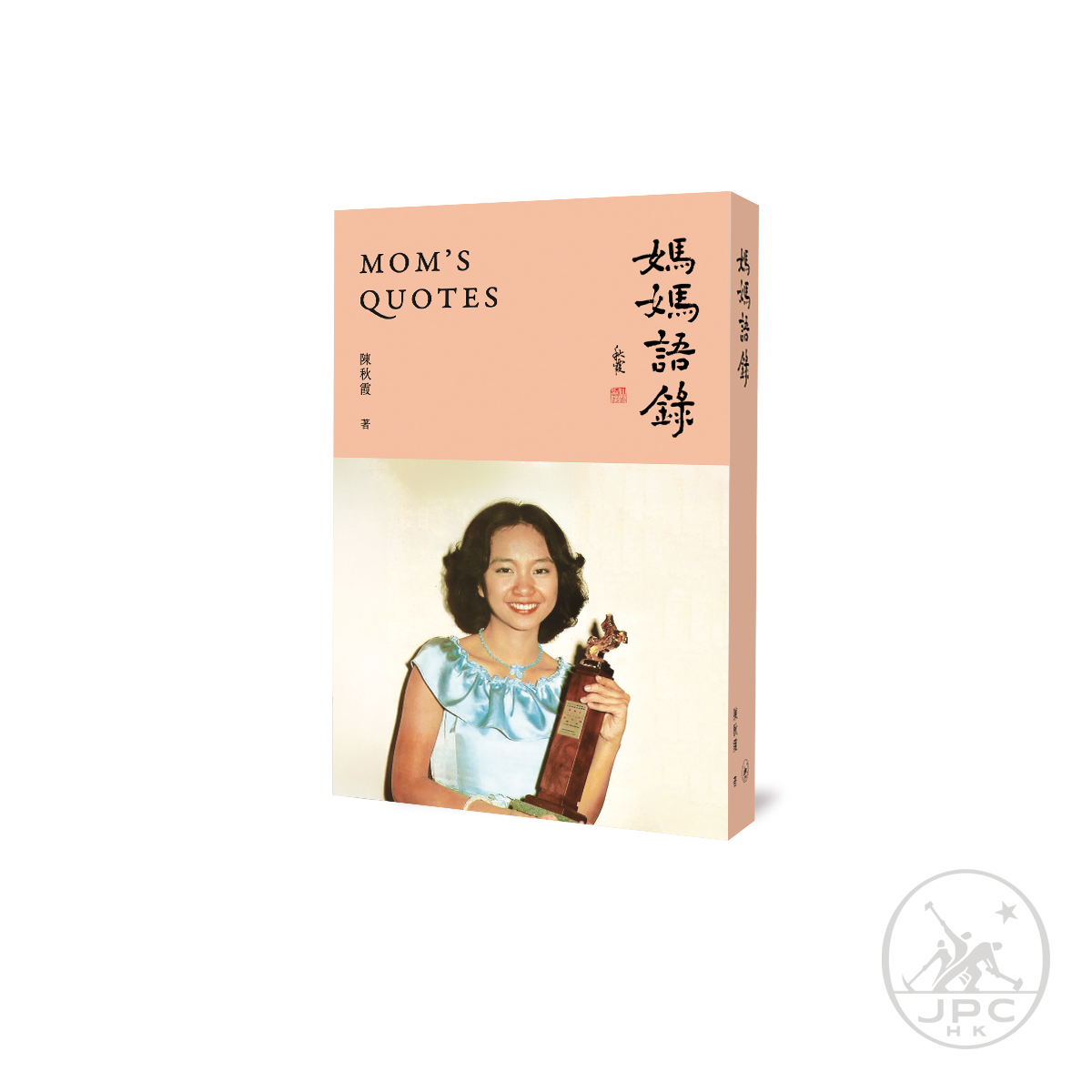

【明周】陳秋霞回憶兒時夾Band一日賺100元 新書紀念母親一百歲冥誕

「世上只有媽媽好,有媽的孩子像個寶。」母親的愛,是世上沒有任何東西能取替的。

為紀念入行五十周年,陳秋霞為母親百歲冥誕寫下文集《媽媽語錄》。本書賣出的收益將全數捐贈,幫助社會上有需要的人。

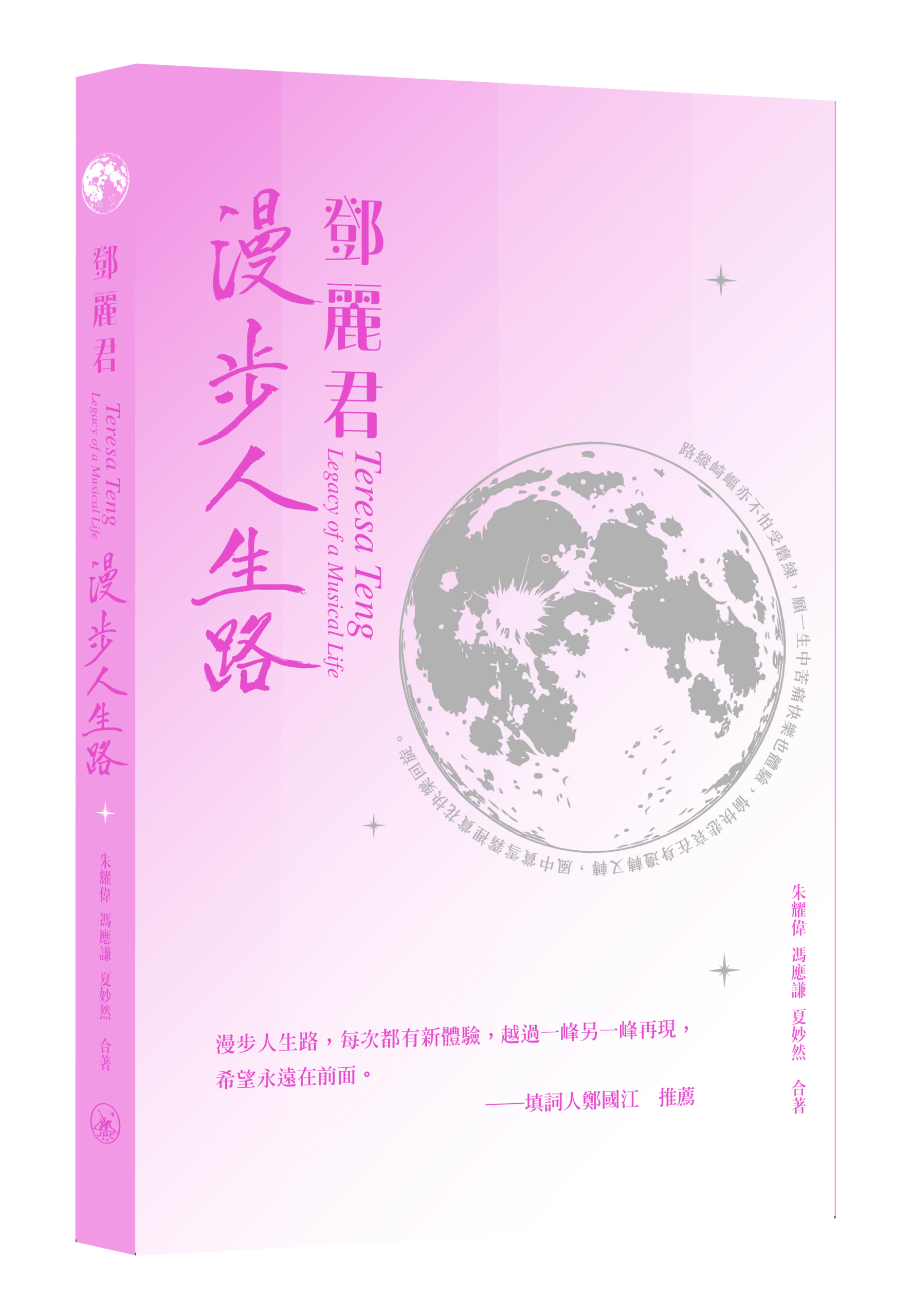

【香江暖流】漫步人生路 回顧鄧麗君的一生

「如果可以讓你選擇,你會不會想成為現在的鄧麗君?」 繼去年出版的《盼望的緣份–陳百強》,夏妙然博士聯同朱耀偉教授和馮應謙教授再度推出新著《鄧麗君:漫步人生路》,剖釋鄧麗君對香港流行文化及樂壇的發展帶來的影響。 日前,夏妙然博士親臨香港電台分享成書點滴。透過訪問與寫作,夏妙然博士認識到鄧麗君鮮為人知的一面,不知各位讀者閱畢後是否也有同感呢? 《鄧麗君:漫步人生路》作者:朱耀偉、馮應謙、夏妙然出版日期:2024年7月定價:港幣158元詳情及線上購買 《盼望的緣份–陳百強》作者:夏妙然出版日期:2023年7月定價:港幣158元詳情及線上購買

- #名人專題

- ...

汪明荃博士頒獲香港藝術發展獎最高榮譽「終身成就獎」!

著名演藝人汪明荃博士曾出任香港八和會館主席,逾20年來致力推廣及保育傳統戲曲文化,對粵劇界的貢獻無容置疑。去年,汪明荃博士與香港八和會館總幹事岑金倩共同合著的《八和的華麗轉身——重塑傳統品牌》,由香港三聯出版,細說「八和」如何在過往十年間積極改革,透過培育人才與拓展市場重塑品牌形象,將香港粵劇傳承下去。

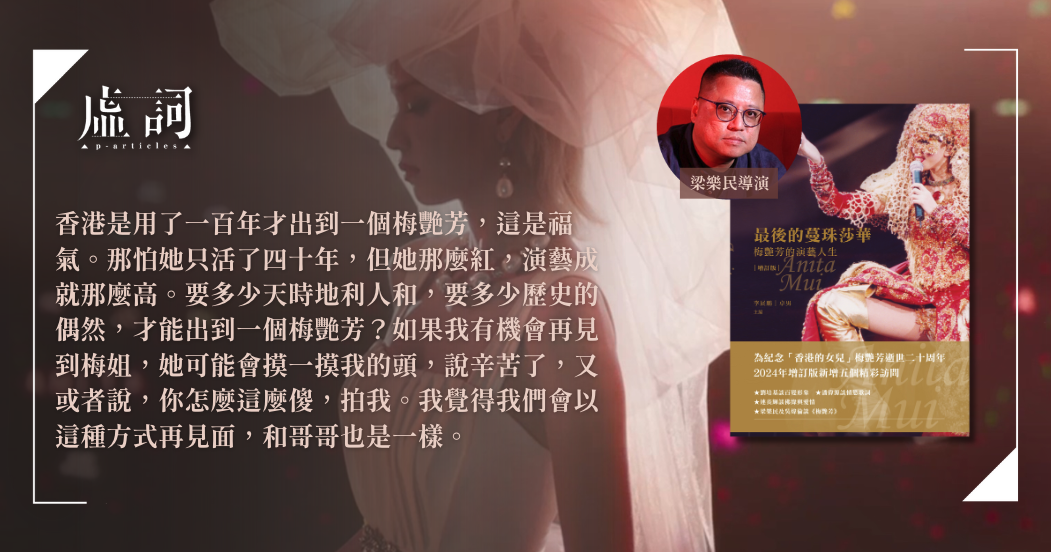

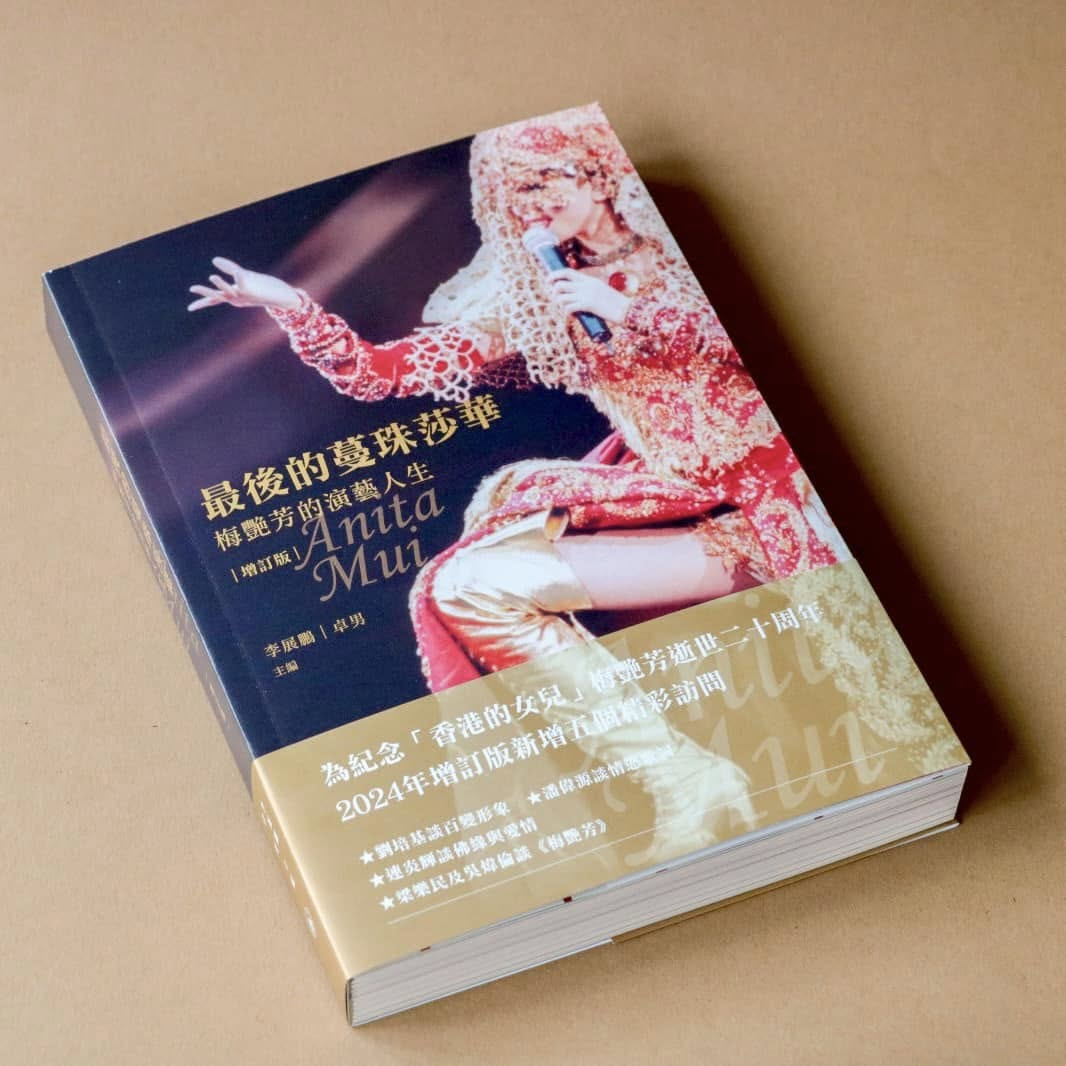

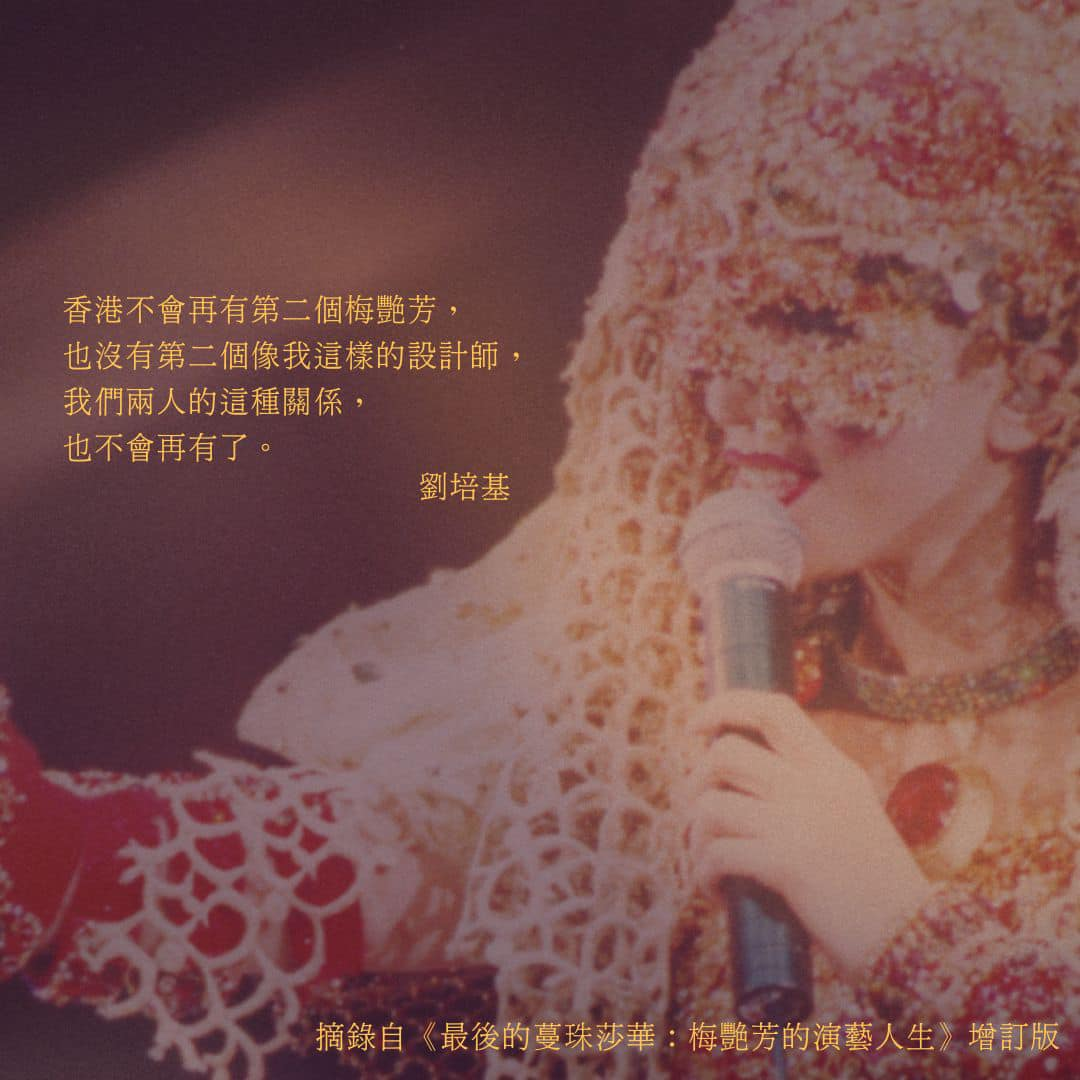

【虛詞】《最後的蔓珠莎華:梅艷芳的演藝人生(增訂版)》 〈因為我們很愛香港── 梁樂民〉

「香港等了一百年才出了一個梅艷芳。」 觀賞電影時,你往往能從中看到導演的性格;因為作品永遠是最誠實的,電影已經展現了他是一個什麼人。電影《梅艷芳》票房口碑雙收,還成功勾起觀眾對黃金時期香港的懷舊情緒,引起巨大的社會效應。電影的一幀一幕,不僅顯現導演梁樂民精湛的製作手法,更流露出他梅姐的敬重之情,以及對香港真切的愛。 這電影勾起了很多香港人的集體回憶及懷舊情緒,這是你創作過程中有意加入的元素嗎? 懷舊並不是電影的本意,但很多東西慢慢走在一起,就變成現在這樣子。梅姐走過六十及七十年代,在八十年代走紅。如果要把梅姐帶回來的話,也要把那個時代帶回來。我們本來是想去彌敦道拍實景,但到現場一看,建築物、燈柱、交通燈、地面所有東西都不一樣了。 香港變得太快了。日本也好,台灣也好,十年之後再去,很可能某個地方還在,甚至老闆還在。但在香港,可能不到半年之後你再去彌敦道,店舖不見了,所有東西都不一樣了。我們一開始可能覺得:這個沒有了,沒關係,那個沒有了,又沒關係。但是不是真的沒關係?這些「沒關係」堆積起來,就有了懷舊情緒。如果我得到這條鑰匙打開它,大家就會被打動:「哎呀,就是這個地方啊!那裡我也去過呀!」 文字轉載自虛詞報導及《最後的蔓珠莎華:梅艷芳的演藝人生(增訂版)》 《最後的蔓珠莎華:梅艷芳的演藝人生(增訂版)》作者:李展鵬、卓男出版日期:2023年12月定價:$168按此線上購買

《梅艷芳》編劇吳煒倫專訪:比起編寫和執導,這件事更困難?

拍攝一代女星的傳奇故事、秏費八十多組戲的巨額投資、找新人做主角、動作導演及編劇首次著手製作文藝片……疫情期間上映的《梅艷芳》,就是在這樣充滿未知數的情況下誕生。能在劣境中綻放耀眼光芒,對導演梁樂民及編劇吳煒倫來說,不只是職涯上的一大成就,更是好好傳承香港的故事。