【文化本事】香港非物質文化遺產之盆菜的意義

2024年11月07日

逢大時大節,紅白喜事,食材豐富、風味醇厚的盆菜就會被端上餐桌。有人愛好擺在最上方的大魚大肉,有人喜歡翻找最下方吸收大量餚汁的物料。親朋好友圍坐一起,共同享用這個特製的節慶食品,氣氛熱熱鬧鬧。

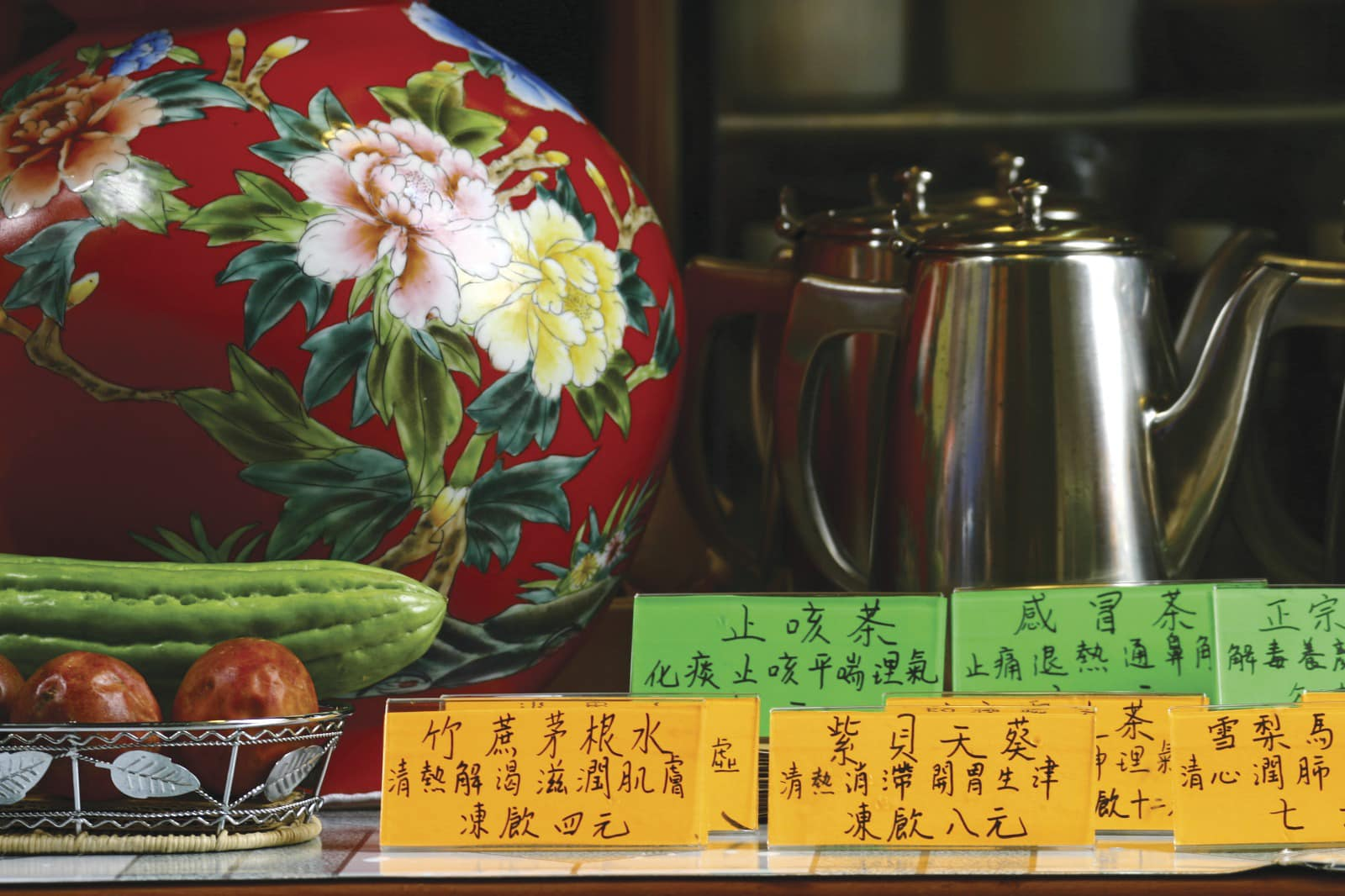

大家一起進食盆菜宴的活動被稱為「食盆」,於2017年被列入首批香港非物質文化遺產代表作名錄,屬「社會實踐、儀式、節慶活動」類別。據香港非物質文化遺產資料庫介紹,「食盆是限於本地宗族的一種獨特活動,其歷史可追溯至本地宗族形成的明代中晚期,約有400多年的歷史」。但今天我們在快餐連鎖店、公司活動公告等無傳統宗族含義的地方也能見到盆菜的身影。盆菜經過百年的發展變遷,從新界圍村走到港島都市,其意義早已不只是一種節慶食物。

《香港非物質文化遺產系列:食盆》作者陳國成博士介紹道:「食物不只是用來果腹的,它帶有很多不同的功能、意義,我們可以從中看到社會的結構、變遷。」盆菜也正是如此。

《香港非物質文化遺產系列:食盆》

作者:鍾寶賢,陳國威

港幣定價:$158