說到「一盅兩件」,大多數人第一時間便會想起飲茶吃甜心,原來早在清未民初完整的廣式筵席,「一盅兩件」意指收尾的點心或糖水!出自粵菜泰斗陳勳先生之手的原創菜式「金銀雞蛋糕」和「菠蘿浴日」,正是昔日傳統廣式點心的佼佼者。

金銀雞蛋糕屬廣式蛋糕的一種,於民國時期遠近馳名,不過工序繁多、做法複雜,早已絕跡市面。乍看之下,金銀雞蛋糕僅分為金銀兩層,但做法卻要「中西合璧」,先烤後蒸。下層金色蛋糕底先用爐烘烤出金色,中間一層鋪墊蓮蓉餡,再加上一層蛋液,送入中式蒸籠隔水蒸,才能讓形狀和顏色固定成兩個層次。蒸和烘烤的麵粉斤兩不一樣,因此以前老師傅做的時候,還要用到精緻的花式小盞做模具。一件看似簡單的蛋糕,蘊藏粵菜的繡花功夫。

菠蘿浴日,實為「鮮奶燉蛋」,其創作靈感源自宋代羊城八景之首「扶胥浴日」。「扶胥浴日」又稱「波羅浴日」,是位於現今廣州市黄埔區廟頭村的日落美景。當地南海神廟西側山丘東連獅子洋,每當日落時便會出現紅霞升起、海空相接之壯觀景色。燉奶飾汪洋大海、烤香的鹹蛋黃作為太陽、菠蘿作點綴,此點心模擬出廣州的美景,有新意得來極具意境。

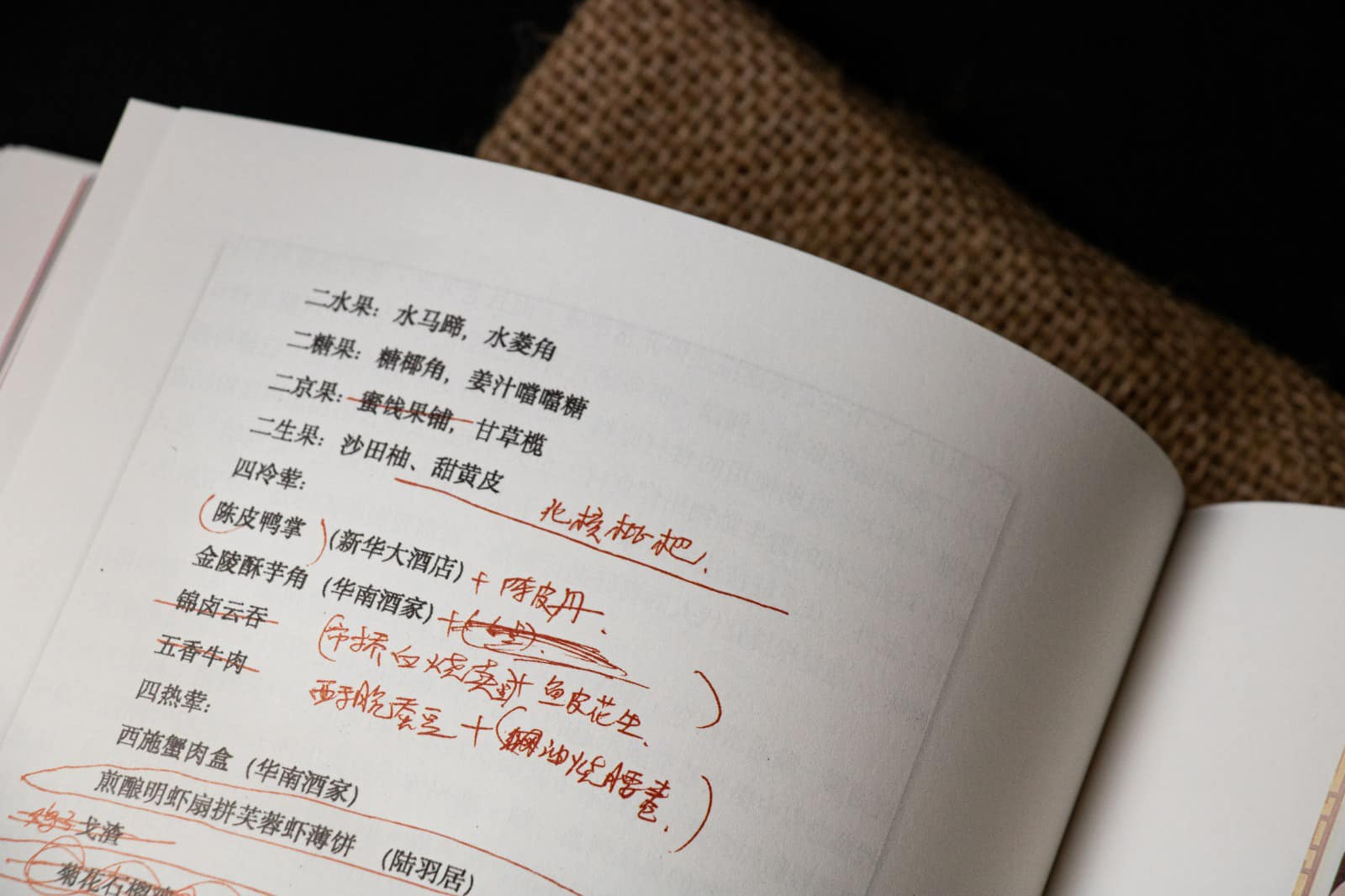

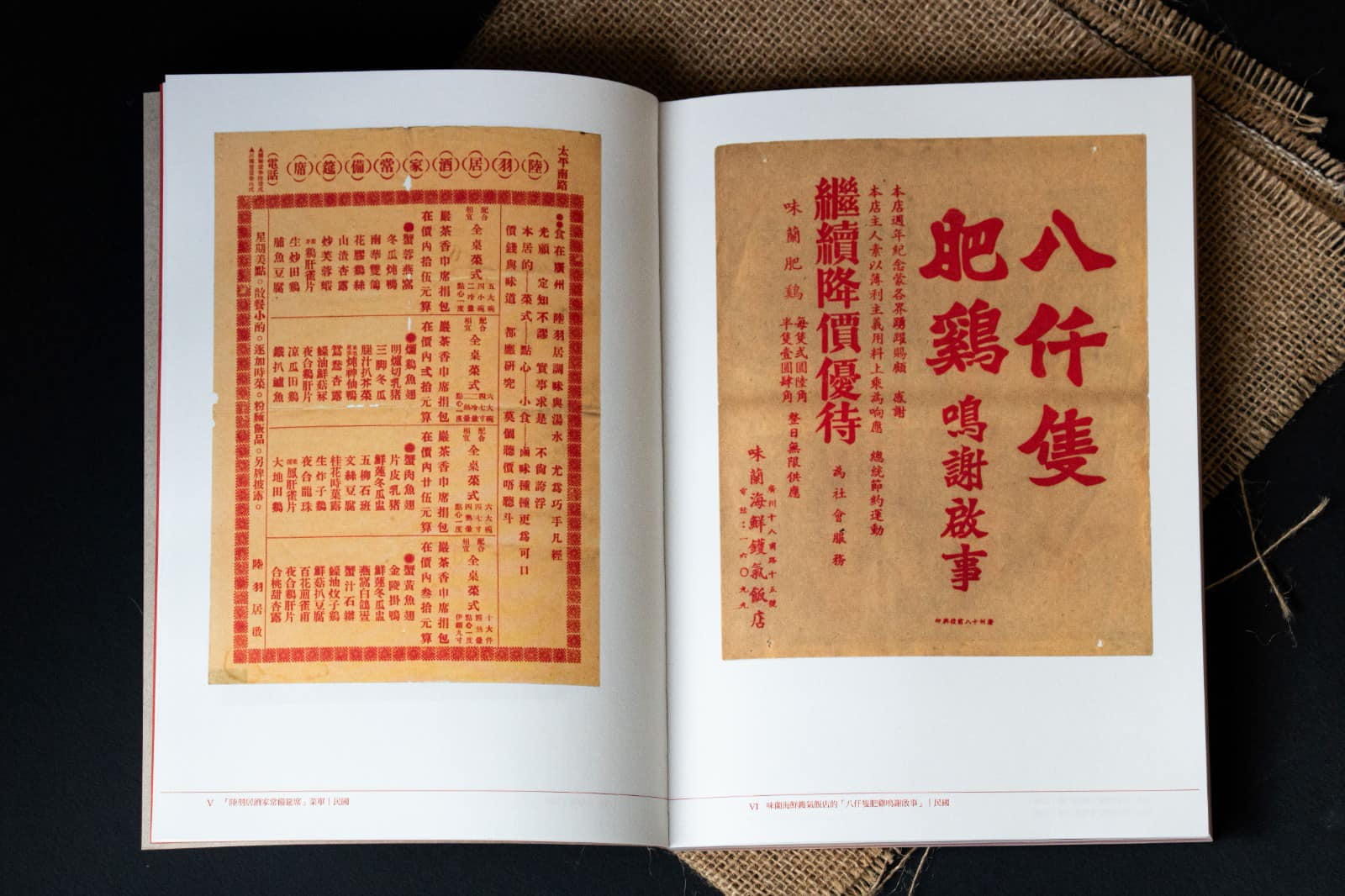

這些當年享譽羊城,卻已經失傳的傳統菜品,在《消失的名菜》一一重現。《消失的名菜》一書源自廣州博物館和中國大酒店的合作項目,把炊煮用具、餐飲器皿、民國老菜單、老菜譜和食品廣告等古老文物,重新帶回到大眾視野,並透過不斷試驗與反覆研發,將那些已經或即將消失的菜式重新還原,讓更多人瞭解粵菜的過去與現在。

相關文章

Skip to content

2024年度總結:三聯暢銷書榜十大Top10!

1.《身後事:香港殯葬文化探尋》

作者:梁偉強、劉銳業

2.《噤若寒蟬:港英時代對媒體和言論的政治審查(1842-1997)》

作者:吳海傑

譯者:張升月、齊崇硯

3.《小王子》(第二版)

作者:聖埃克蘇佩里

4.《吶喊(第二版)》

作者:魯迅

5.《粵語(香港話)教程》(修訂版)*錄音掃碼即聽版

作者:鄭定歐、張勵妍、高石英

6.《香港中學生文言字典(增訂二版)》

作者:蘇岳、田南君

7.《漫漫港歷史》

作者:黃家樑、陳志華

8.《成長里程碑:48個一至三歲育兒指南》

作者:陳美齡

9.《孤獨前哨:再論一九四一年香港戰役》

作者:鄺智文、蔡耀倫

10.《○二四三(粵語歌詞創作工具)魔法書》

作者:黃志華

Skip to content

原來川菜不是一直都辣?

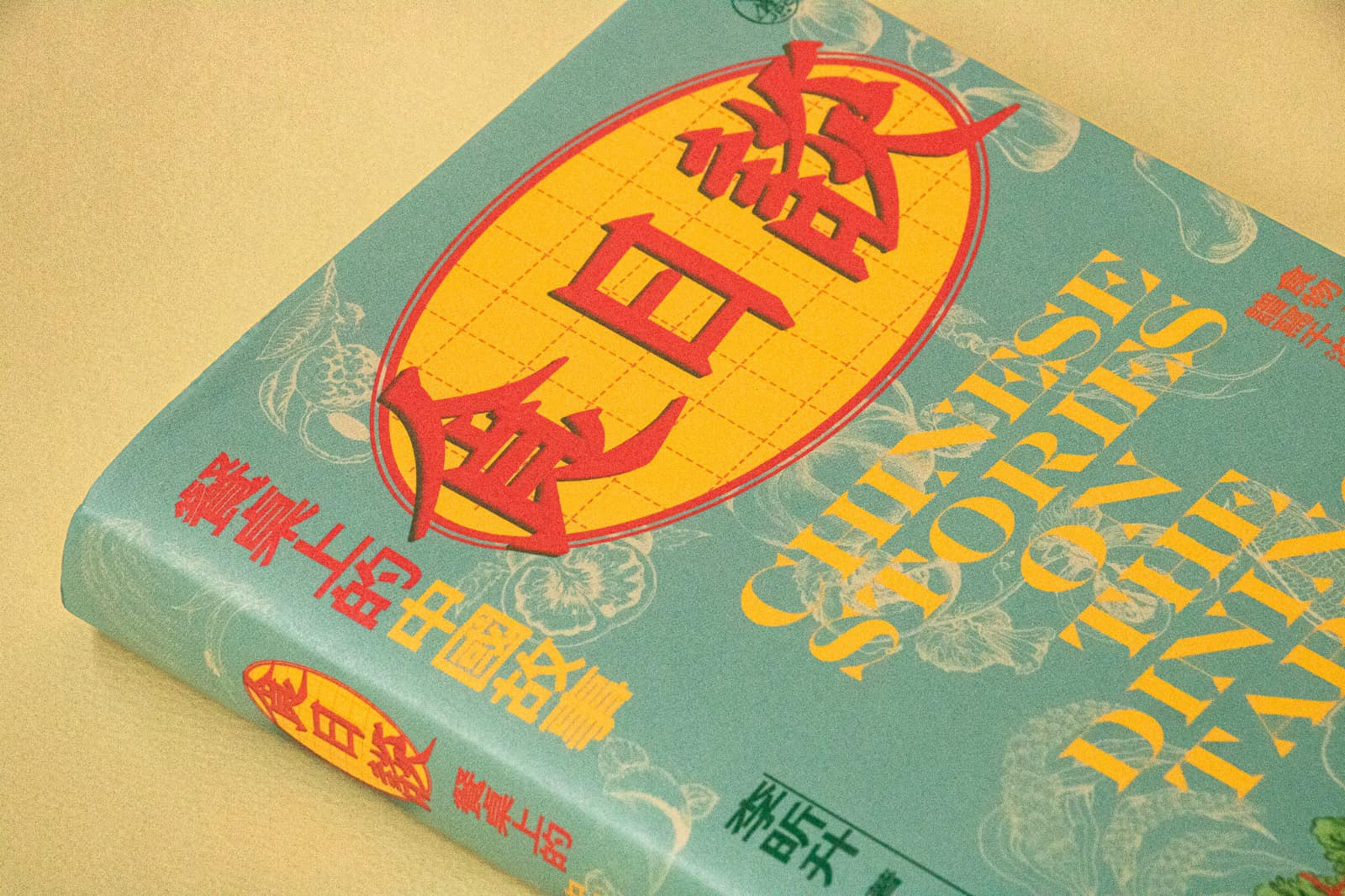

原來川菜不是一直都辣? 「麻辣鮮香、複合重油」是川菜的標誌性特色,殊不知川菜的「辣」原來在清末民初才初成雛形。 辣椒,起源於美洲,在明末時才傳入中國,出現在四川至今僅僅二百多年歷史。此前川菜的調味料主要為花椒和蜀薑,並以燉、煮、蒸為主,所以只帶有明顯的麻味和甜味,幾乎沒有辣味。 辣椒在初傳入浙江時,僅被視為觀賞性植物。後來,人們發現辣椒可以代替茱萸、胡椒等本土辛辣用料作為調味品。與此同時,居住在湖南、貴州、四川及雲南等地的居民普遍流行「食辣可以『袪濕』、辣椒可以代替鹽、辣椒可以幫助下飯」等說法,於是西南地區開始大量食用辣椒,逐漸養成「食辣」的飲食習慣,造就了今天意義上的川菜。 由李昕升博士所著的《食日談:餐桌上的中國故事》集合各時期的正史、地方誌與文人筆記,圖文並茂介紹多種作物的發掘和傳播史,從植物學、人類學和文化史三個角度追尋餐桌上的一粒米、一顆豆、一葉菜的前世今生。

Skip to content

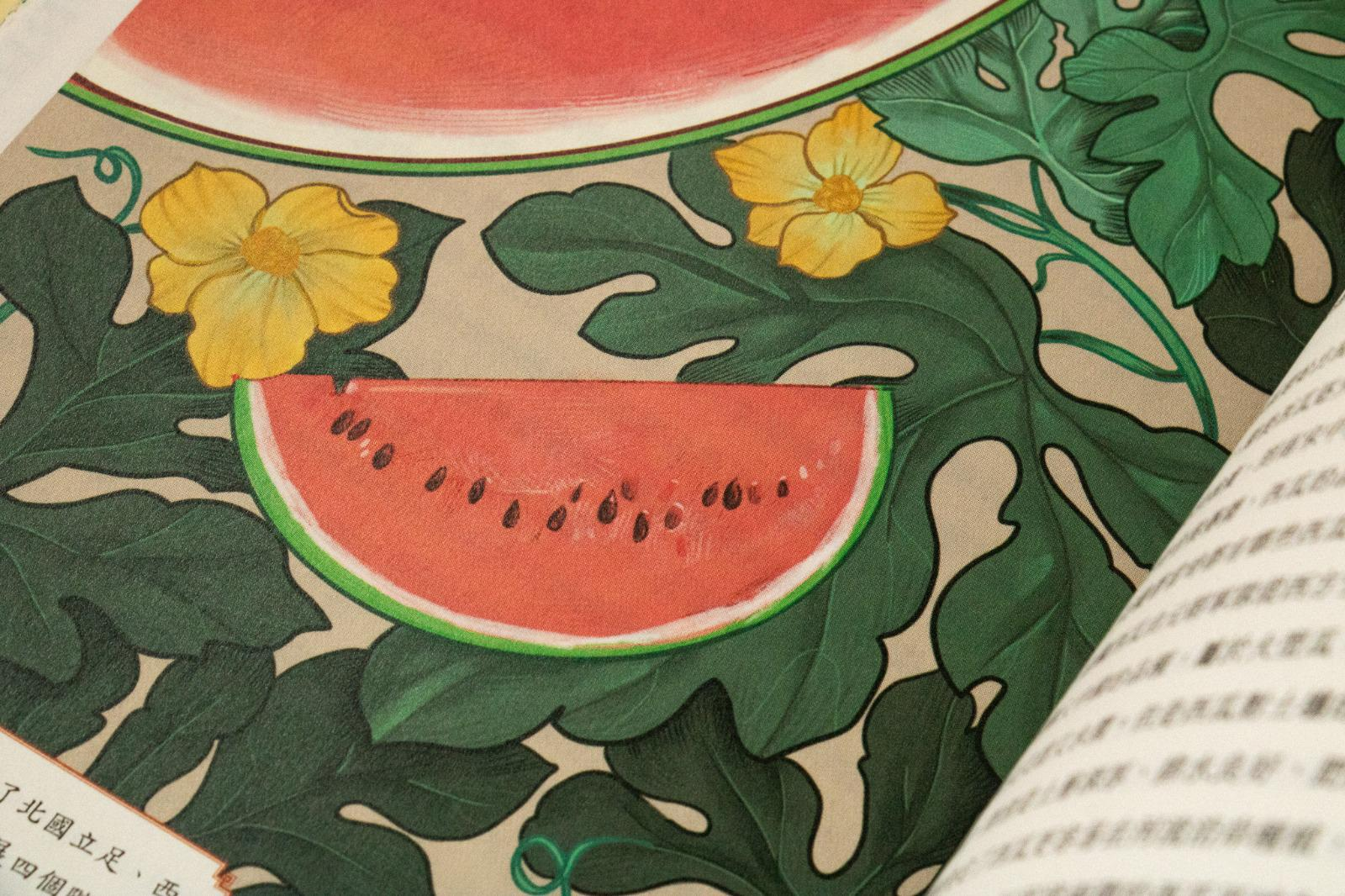

消夏避暑的必選果品,必定是……?

「夏日熱辣辣,吃西瓜消暑解渴」說到消夏避暑的必選果品,必定是西瓜!西瓜自古便擁有「夏果之王」、「天生白虎湯」等美譽,還是多個中國傳統節日必不可少的果品。「西瓜」顧名思義,即是從西方傳入中國的瓜。作為如假包換的外來果品,西瓜是如何引進及遍布中國各地,成為如今家傳戶曉的「消暑聖物」? 據考古資料記載,西瓜起源於蘇丹和埃及,並在唐代未期進入中國。南宋時期,官員洪皓帶西瓜種子回國,西瓜從此遂步向南傳播,由中原、長江流域,慢慢傳遍整個江南地區。剛傳入中國的西瓜品種屬大型瓜,瓤為白色或淡黃色,味道不如今天的又甜又水潤。初時西瓜品種的西瓜瓜子特別大,一度成為中國人的主流零食。元代時,元朝軍隊從西方引入紅瓤西瓜,讓西瓜進一步在中國流行起來。 中國人食用西瓜的方式多樣,除了直接生食,西瓜還是烹飪加工熟食的重要食材。自清代起,西瓜便被用作烹煮豬肉、蒸雞,西瓜盅更是慈禧太后和光緒皇帝喜歡吃的名菜之一。民國時期,西瓜則被拿來用油炸著吃。後來人們把西瓜加工,衍生出西瓜膏、西瓜糕、西瓜醬和西瓜酒等。 《食日談:餐桌上的中國故事》集合各時期的正史、地方誌與文人筆記,圖文並茂介紹了多種作物的發掘和傳播史,從植物學、人類學和文化史三個角度追尋餐桌上的一粒米、一顆豆、一葉菜的前世今生。

Skip to content

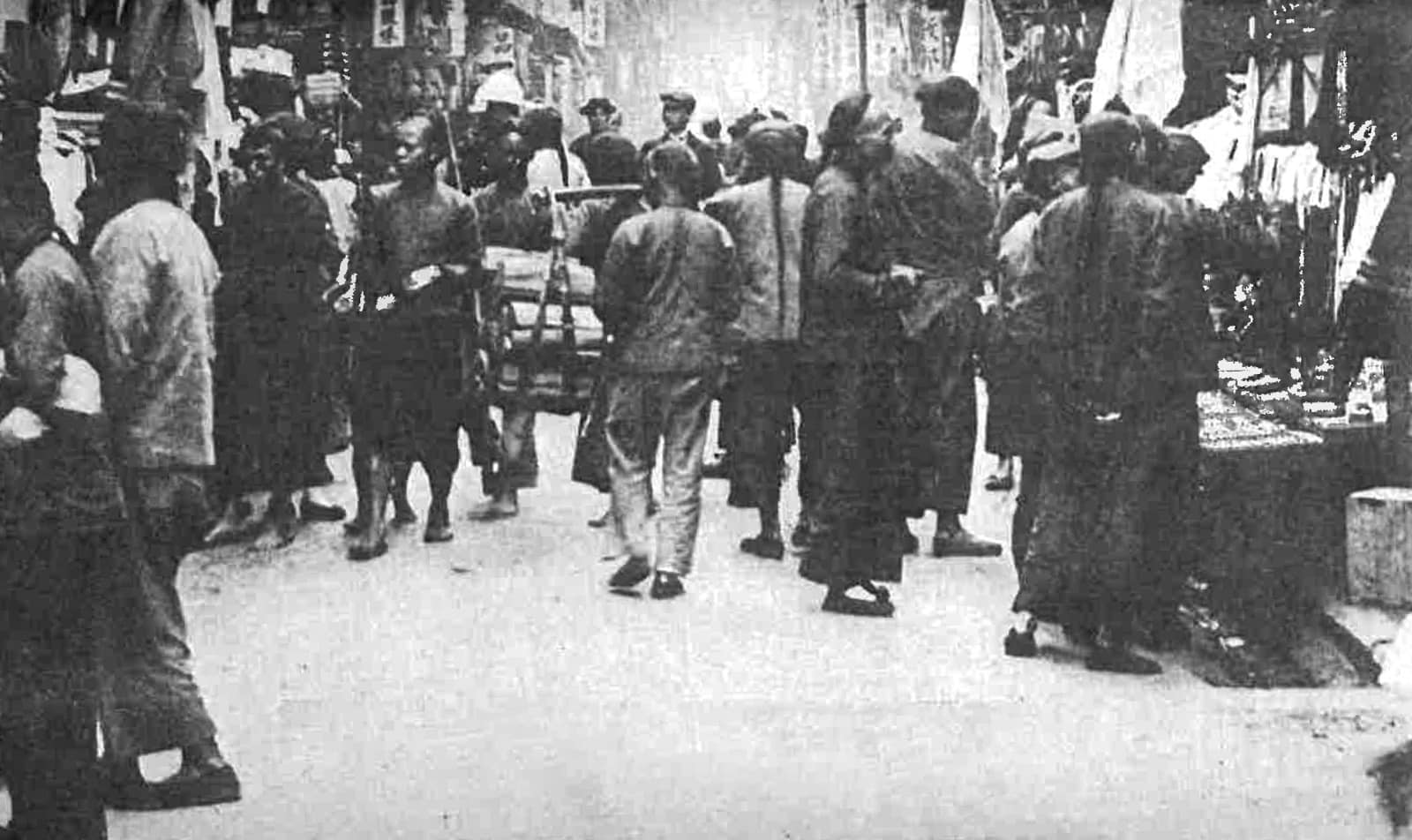

香港曾有妓女出錢開設的性病醫院?

香港曾有妓女出錢開設的性病醫院? 要說香港的娼妓發展史,就不得不提英治時期針對娼妓所頒布的一系列政策,其中最讓人嘖嘖稱奇的,莫過於寓禁於徵的性病醫院。 曆任港督約翰·戴維斯認為娼妓是傳染花柳病的媒介,任職期間曾一度禁絕娼妓。1845年4月,戴維斯下令將全港妓女拘捕並驅逐出境,豈料在警方的包庇下,娼妓和妓寨的主持人去而復返,妓寨重振旗鼓。 戴維斯眼見驅逐出境政策行不通,便倡議在香港設立一間性病醫院,專門替患上性病的英軍和海軍治療,醫院經費由妓女承擔。 政策於同年六月實行,由警察抽取「妓捐」。當年全港共有三十一家妓院,一百五十餘名妓女:每一妓院每月捐銀五元,每一妓女每月捐銀一元半。1845年是以銅錢為貨幣單位的年代,可見稅捐相當苛重。這筆收費既不是正式稅捐,也不是營業稅餉,更不是英國法律所有,因此受到社會人士非議。 後來,有在地英國人發現這筆開支只有少部分用作醫院經費,上書英廷反對。英國議會派議員來港調查後,飭令警察當局停止徵收妓娟,性病醫院隨即停辦。不過,妓院和娼妓並沒有減少。為了躲避法規接客,妓女給予警察更高的賄款,讓妓業屢禁不斷,埋下了1879年娼妓合法化的種子。 香港歷史掌故叢談》及《香港民生掌故叢談》兩書均輯錄自各集《香港掌故》,為知名報人魯金先生所撰的文章。《香港歷史掌故叢談》談及不少有關香港的歷史掌故,如「香港海盜史略」、「香港三合會活動史話」、「香港裸體運動的興起與幻滅」等。《香港民生掌故叢談》介紹港人上世紀衣食住行提綱挈領式,亦有跳舞、賭博、交通、罷工等與民生息息相關的專題。讀者從中可了解大批香港掌故瑰寶,窺探舊時香港社會的風貌。

Skip to content

連結着缺席的母親和女兒二人的,會純粹是血緣嗎?

你可曾好奇,今日的你和父母昔日有多相似?除了外形容貌特徵,你們可曾面對過一樣的分岔路,做過類似的選擇? 繼《一直到彩虹》和《金耳山奇遇記》後,黃敏華的「尋人系列」第三部曲《再回到這裡來——進城.回歸.預言 》尋找的仍是那位缺席的母親。女兒長大後對母親的失蹤難以釋懷,決定帶同一部不能啟動的古老電腦回到香港,尋找當年母親在這個地方生活的痕跡。 女兒尋親和母親大學時期的日記梅花間竹地貫穿整部作品,讀者一時會為女兒在橋底的驚險遭遇緊張,下一刻又為母親和初戀離別而婉惜。然而隨着兩條故事線的發展,讀者大概都會注意到,母親和女兒縱使在不一樣的時空,面對着不完全一樣的狀況,卻神似非常。 今日我們分析自己和他人的行為和性格,總愛用「原生家庭」解釋所有;但如果母親缺席女兒的成長,那麼連結着二人的,會純粹是血緣嗎?故事中,女兒曾提到母親的書架一直原封不動,放有母親年輕時的創作,而架上圖書的分類排列亦成為女兒「腦補」對母親印象的參考之一。人和人之間的連結,極度依靠各自留存的記憶,但記憶又真的是可靠?你可曾試過,你記憶中兒時歷歷在目的事,長大後父母卻斷定從未發生? 你所認識的父母,固然只能是他們人生的局部面向,但剩下的或多或少也夾雜着我們的想像。猶如書封上的旋轉樓梯,追溯記憶有時如拾級而上般輪廓漸愈清晰,更多時卻是往下走向未知的深處,遠離真實。縱然如此,或許記憶重要的是賦予我們情感的依據,讓我們擁有好好去愛的能力。